Дегтярёва (Цуканова) Марина Терентьевна

Родилась 5 марта 1928 года

Дегтярёв Евгений Иванович

Родился 16 сентября 1926 года

Впереди была Победа

Мамино счастье

«Балта – городок приличный,

Городок что надо,

Нет нигде румяней вишни,

Слаще винограда.

В брынзе, в кавунах, в укропе

Звонок день базарный;

Голубей гоняет хлопец

С каланчи пожарной...»

Э.Багрицкий «Дума про Опанаса»

Мамочка моя, как и я, и моя сестра, родились на юге Украины в небольшом городке Балта. Родная моя в довоенном своем детстве, многое пережила: и раскулачивание, и голод, и холод, – но ужас войны затмил все предыдущие невзгоды и несчастья. Иногда я просил маму рассказать мне о родине. Начав неспешное повествование, через несколько минут мамочка всегда переходила на самую страшную тему своей жизни – оккупацию. И чтобы я ни делал, все повторялось из раза в раз. Маму так трясло и она так плакала, что я прекращал всякие расспросы. Сегодня на Украине много разглагольствуют об оккупированных Россией территориях Крыма, Донбаса, Луганска. Я вам перескажу мамины воспоминания о том, что такое оккупация...

Война очень быстро пришла в мамин дом: уже 5 августа 1941 года немцы были в Балте. И хотя город входил в зону ответственности румынских оккупационных войск, здесь расположилась не только румынская сигуранца (тайная полиция), но и итальянская военная комендатура и немецкое гестапо. Итальянцев почти не было видно, румыны – еще так-сяк, как цыгане: «Здравствуй, товарищ – дай закурить!» – так их звали. У них за деньги можно было получить все, что угодно: справить документы, достать дефицитные тогда лекарства, продукты, даже выкупить из плена родных или близких, попавших в лагеря. А вот немцы...

Через несколько дней после захвата Балты, фашисты сразу дали понять, кто хозяин и какие теперь порядки: согнали половину городка на рынок и прилюдно повесили на дереве паренька-подростка с маминой улицы Писки (то ли украинское, то ли молдаванское название, мама не знает) только за то, что нашли у него несколько патронов. У кого их тогда не было?

А оружие!

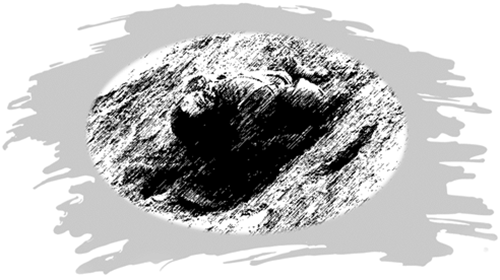

Спотыкались об него: бои были тяжелые, и местечко переходило из рук в руки и даже на время было освобождено кавалеристами дивизии П. А. Белова. Захватив наконец Балту, немцы притащили и бросили в сарай сильно израненных наших танкистов. Несколько экипажей. А затем обложили его соломой и подожгли. Обгоревшие тела красноармейцев в странных, несуразных позах, намертво впечатанные в детскую память, не давали покоя маме всю жизнь.

Юг Украины в числе русских, молдаван и украинцев был густо заселен евреями. Пришедшая в город немчура в первые же дни оккупации согнала за город несколько сотен евреев – в основном женщин, стариков и детей и расстреляла их. Дети и во время войны остаются детьми, везде и всюду поспевающими, все видящими и все знающими. Конечно, мама насмотрелась всякого. Немцы обустроили в Балте еврейское гетто, отделив несколько улиц от городка рядами колючей проволоки. Выходить за территорию гетто было запрещено под страхом смерти. Сюда привозили евреев из разных областей Румынии, Бессарабии и Украины. Голодные, оборванные – несчастные молили о куске хлеба, глотке воды. Для многих из них городок стал лишь перевалочным пунктом на пути к лагерям смерти. Никто до сих пор точно не знает, сколько их полегло в эту землю. Садист и нацистский прихвостень начальник румынской полиции Парапана по прозвищу «Мясник» расклеил по всему городку приказ «вождя румынского народа»: «Я, Ион Антонеску, предупреждаю, что каждый жид, обнаруженный вне гетто, будет рассматриваться как партизан и дезертир и будет расстрелян на месте». Перед освобождением Балты Красной Армией немцы начали тотально прочесывать гетто, методично, дом за домом, барак за бараком убивать всех и жечь все подряд. Картина была апокалипсическая: огонь пожарищ, стелящийся черный дым и десятки трупов на улицах гетто. Часть несчастных спаслась в тифозных бараках – немцы побоялись туда заходить. К счастью, наши войска так быстро наступали, что фашисты не успели уничтожить всё гетто и, редкий случай, около трех тысяч евреев спаслись.

Как мама пережила почти три года оккупации?

Ей несказанно, невероятно повезло, ведь Господь спасал ее трижды!

Первый раз в начале августа 41-го, когда начались сильные бомбежки города. Мама с сестрой Натальей были в центре, у базара, когда разорвались первые бомбы. От испуга шарахнулись они под добротный бревенчатый мост через речку Кодыма. Бомба рванула так близко, что девчонок отбросило к воде, забрызгав кровью людей и лошадей, побитых взрывом во множестве: по мосту сплошным потоком двигались отступавшие части и население.

Другой раз, через несколько дней, когда немцы на станции стали жечь брошенные наши эшелоны с обмундированием и какими-то вещами, объявленными, чтобы население не растащило, тифозными. Дети понеслись туда, в надежде хоть чем-нибудь разжиться: барахло можно было продать на рынке или обменять на еду. Фашисты открыли шквальный огонь по людям. Мать, так и не успев ничего прихватить, бежала в толпе. Стоял страшный вой: горели вагоны, падали убитые, кричали раненые. И мама споткнулась на бегу. Падая, почувствовала, как пуля «чиркнула» о голову, закурчавив волосы на темени.

А не споткнулась бы?

От ужаса этого побоища, вида крови и боли – сильно расшиблась, падая – бедная девчонка в полуобморочном состоянии до полуночи плутала в исхоженных вдоль и поперек знакомых огородах на окраине Балты, не могла найти (забыла!) дорогу домой.

В третий раз, через год, летом, когда фашисты оцепили их район Писки и «под гребешок» – ни сбежать, ни спрятаться – прочесали все дома, согнали всю молодежь на площадь, построили в колонны и погнали на станцию отправлять на работы в Германию. Стреляли вверх, не подпуская родных. Загнав, как животных, в теплушки – закрыли и опечатали двери. Люди были набиты в вагоны «как сельди в бочке». Страшно. Долго, почти до вечера, стояли на станции в духоте и ужасе.

Плакали почти все.

Поезд тихо двинулся, но через несколько минут, ещё в пригороде (как?), неизвестный мужчина (толком и не разглядели кто) откатил дверь: «Бэжить диты, бэжить!». Спасли наступающие сумерки. Началась стрельба немцев-охранников – сидели в последнем вагоне молодежь врассыпную, под насыпь, кто куда. Мама, ничего не соображая, бежала посреди улицы, увидела какую-то женщину, вцепилась ей в руку: «Тетенька, скажите, что я ваша дочь, тетенька!» – все умоляла перепуганную насмерть женщину. Еле отцепили от нее. Несколько недель пряталась уродни, боясь, что из дома заберут вновь.

Пронесло.

Много еще чего было за долгие годы оккупации. В городке были и подпольщики. Мама видела, как их убивали и как ужасно шевелилась земля над полумертвыми телами расстрелянных, сброшенных в огромную яму.

А потом было, было бегство оккупантов:

«Антонеску дал приказ:

«Всем румынам – на Кавказ!»

А румыны: «Ласа, ласа», –

По куруцам и лакаса»,

– кричала вездесущая балтская ребятня (если мама ничего не напутала с румынским). То есть румыны обещали Антонеску: «хорошо, мол, обязательно», а сами – по телегам и домой!»

При отступлении Балта опять стала местом жестоких схваток, и, по рассказам мамы, раненые немецкие солдаты заползали в огороды, сараи, умоляя хозяев спрятать: последними уходили эсэсовцы и добивали своих, кто не мог идти. И по прошествии стольких лет маму не переставал поражать вид убегающих немцев – высоких, холеных, прямо-таки мордатых, как с картинки, захватчиков (наверное, какая-то элитная часть СС), и наступавших – малорослых, грязных, совсем не героического вида наших освободителей-солдатиков.

В конце марта 1944-го, в самую распутицу, в первые дни после освобождения, всю молодежь, кого собрали, – от двенадцати до шестнадцати лет, «мобилизовали» на поднос мин и снарядов. Дети и подростки, обняв, как младенца, тяжелую, в пять – восемь килограммов смертоносную ношу, в сопровождении взрослого шли напрямую, через поля и перелески, за двадцать пять километров в Котовск, поскольку ни техника, ни тем более гужевой транспорт не могли преодолеть великие эти весенние грязи. Выходили ранним утром и по колено в вязкой, только на Украине такой «жирной», взбитой техникой, животными и людьми земле тащились с короткими остановками целый день. Однажды мама, не успев вытянуть ногу из холодной этой жижи, не выпуская из рук мины, упала в грязь лицом.

Не испугалась.

Испугался сильно «дядько», сопровождающий.

Слава Богу, пронесло.

Мамочке многое пришлось пережить. Раскулачивание, голод, оккупацию, жизнь среди смерти и другие тяготы еще неизвестные мне – для ребёнка, у которого не было детства, слишком много! Они и аукнулись многими проблемами со здоровьем. Но и невероятной «живучестью» и жизненным оптимизмом. Мама и умерла тогда, когда устала жить.

Но до этого еще было далеко. Впереди была Победа – и мой папа.

Папина война

Памяти дорогих родителей посвящаю...

Как необыкновенно схожи судьбы двух юных защитников Родины – пронзительно честного поэта Иона Дегена и моего отца Евгения Дегтярева. Даже в деталях фронтовой жизни. Оба были мальчишками-добровольцами, оба стали танкистами, оба провоевали восемь месяцев, оба горели, подбитые в своих боевых машинах, оба учились в танковых училищах, оба выжили. И даже ушли оба в девяносто один год. Каждый из них свидетельствовал свою «окопную правду». Один – поэтическим слогом, другой – невыдуманными рассказами...

Девятый класс окончен лишь вчера.

Окончу ли когда-нибудь десятый?

Каникулы – счастливая пора.

И вдруг – траншея, карабин, гранаты,

И над рекой дотла сгоревший дом,

Сосед по парте навсегда потерян.

Я путаюсь беспомощно во всем,

Что невозможно школьной меркой мерить...

Лето 1942 г.

(Здесь и далее стихи Ионы Дегена)

Войну пятнадцатилетний отец мой встретил на узловой станции Лиски Воронежской области, где учился в училище «на железнодорожника» по специальности «Механика сигнализации, централизации и блокировки». В следующем, 42-м, должен был его закончить. Но все пошло по-другому в «сорок первом, сорок памятном году». Воскресным утром 22 июня вместе с пацанами пошли на высокий меловой берег Дона в густые орешники – вырезать удилища для предстоящей рыбалки. На обратном пути, почти как в известной кинохронике, увидели толпу людей у столба с громкоговорителем – война.

Первое ощущение было: быстрее!

Туда!!!

Ну как же – без них уже прошли «испанская», бои на Халхин-Голе, «финская». Портреты бойцов в газетах, кинофильмы о героях, их ордена и медали, почет и уважение, которыми были окружены воины в советском обществе, делали своё дело. Никто не знал о цене победы, никто не слышал о чудовищных потерях. Святым неведением ковался предвоенный патриотизм. Конечно, по малолетству папа на фронт не попал и до июля 42-го оставался в родной Бутурлиновке, помогая матери и подрабатывая, где мог. Но, когда немцы, рвущиеся к Сталинграду, подошли вплотную к городку, принудительно вместе со сверстниками был вынужден эвакуироваться в далекую Сибирь, в Омск.

Город встретил неласково. Прибывшие в местное ремесленное училище «донские» сразу же стали биться не на жизнь, а на смерть с «днепропетровскими», «запорожскими» – такими же, но чуть раньше с оккупированной Украины вывезенными подростками и уже сошедшимися, заключившими «боевой союз» с местной шпаной. Конечно, были биты и бежали домой, на Дон, в тайной надежде попасть на фронт, на передовую. Однако в Кургане были пойманы милицией. После разборок всю группу беглецов вернули назад, но уже направили в фабрично-заводское училище учиться на плотников. Порядок и бытовые условия в новом училище были несравнимо лучше. Но и патриотическое «кипение» шестнадцатилетнего подростка было такого нестерпимого градуса, что он в октябре 42-го года отправился в военкомат проситься на фронт. Там по небольшим годам завернули его назад, пообещав, однако, что «добра» этого хватит на всех. Через месяц была предпринята новая попытка. Батька прибавил себе лишний год, метрику, как сказал, «потерял» (по этому поводу особо никто и не беспокоился – не от фронта спасался ведь, а стремился туда), военком втысяче молодых лиц не признал «знакомца» и благословил на ратный труд. Как записано в учетно-послужной карте отца, 9 января 1943 года Ленинским райвоенкоматом города Омска юноша был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Однако на войну родителя сразу не повезли, а в числе полутора десятка таких же парней направили во 2-е Омское военно-пехотное училище. Папу подстригли, обмундировали в шерстяную форму и выдали не ботинки с обмотками, а сапоги. Кирзовые! Особенно папа гордился петлицами, где ярко отсвечивало: «2 ОВПУ». Короткая жизнь 2-го Омского военно-пехотного училища до последнего времени не была описана. Как свидетельствует историческая справка, военное учебное заведение было создано в 1941 году на базе известного всей стране 1-го Омского военно-пехотного училища имени М.В.Фрунзе и просуществовало до 1946 года, когда и было расформировано за ненадобностью – ведь мы победили! За это время училище выпустило около десяти тысяч младших офицеров и сержантов. Однако качество подготовки оставляло желать лучшего – за время его существования было проведено шесть инспекторских проверок – и все с оценкой «посредственно»,

т. е. «на тройку». Считалось, что жить захочешь – война доучит. И быстро забылись суворовские заповеди про «не числом, а уменьем». Училище состояло из пяти батальонов численностью по 400 человек в каждом. Основными подразделениями являлись три стрелковых, один минометный и один пулеметный батальоны. Отец был в пулеметном, где за шесть месяцев обучения его должны были подготовить и сделать командиром пулеметного взвода. Здесь же в праздник рождения Красной Армии 23 февраля 1943 года папа принял военную присягу. Что запомнилось: образовательный уровень курсантов был очень разный, и потому, как в старину для неграмотных, основные составляющие станкового пулемета рифмовались и заучивались наизусть при помощи нехитрой маршевой мелодии. Припомнился только припев:

«Кожух, короб, рама,

Шатун с мотылём,

Возвратная пружина,

Приёмник с ползуном...».

И так про все детали пулемета. Будущие бойцы быстро все заучивали, поскольку гоняли их по плацу сверх всякой меры. К папиному удивлению, в училище патриотизм был иного рода – не все рвались на фронт. Здесь будущие защитники Родины соприкоснулись с бессмысленной муштрой и откровенной жестокостью некоторых офицеров училища. Чем объяснить это, как не желанием доказать необходимость своего здесь, в глубоком тылу, присутствия? Наверное, были и совестливые, которые писали рапорты и отправлялись в конце концов на фронт.

Но запомнились другие.

Бесконечные многочасовые строевые занятия в лютый холод, а по весне, в дождь и слякоть, несправедливые придирки и наказания, многочисленные наряды «вне очереди» и рукоприкладство так замордовали курсантов, что некоторые отцы-командиры стали искренне и пожизненно ненавидимы. Одним из таких был командир отцова взвода станковых пулеметов лейтенант Шальмин. Редкий мерзавец! В боевой обстановке станковый пулемет, как известно, собирается «в положении лежа»: за нерасторопность, за онемевшие на морозе руки, за неумелость – бил курсантов командир, бил не без удовольствия, тяжелым заледенелым валенком в лицо. И не единожды! Вспомнился вот и через столько лет. Родитель признался, что между собой курсанты решили терпеть до фронта, а там первая пуля – в своего мучителя. Наивные... Отец подтвердил вычитанную где-то мною мысль о том, что беда – война, стрессовые обстоятельства вскрывают, обнажают глубинную суть человека

и ту червоточину, гнильцу, которая до поры скрыта обстоятельствами «нормальной» мирной жизни. Между тем учеба шла своим чередом, пока в феврале 1943-го большую часть курсантов осеннего набора сорок второго года не сняли с занятий и без присвоения командирских званий спешно отправили затыкать очередную брешь на фронте. Такое случалось и раньше. Занятия уже так всем обрыдли, что провожали ребят не без зависти. Папа был «зимнего набора», и его пулеметный батальон был выведен за город, где, кроме учебы, занимался обустройством лагеря для будущих новобранцев. Новую «учебку» готовили на базе детского пионерлагеря, и основная его инфраструктура была уже готова: склады, стационарная столовая и даже каменная теплая казарма. Однако необходим был и большой летний палаточный городок. Им и занимались. Не очень думается о лете, когда выгребаешь мерзлую землю под основания будущих палаток, забиваешь колья и колышки на мартовском ветру в Сибири. К тому же голодно было как никогда. Почему «курсачи» и радовались редким тем дням, когда их направляли на овощебазу перебирать подгнившие морковь, капусту и картофель. По тем временам это был существенный приварок к скудному солдатскому столу. Между тем время шло, и к концу июня 1943 года дошла очередь до папы.

После сдачи экзаменов, опять без присвоения командирских званий, в страшной спешке их батальон был посажен в эшелон с другими частями, и через неделю все рыли окопы на Курской дуге, не представляя себе ни размеров, ни грандиозной роли ее в этой войне, так же, как и того, что в первых боях большинство из них останутся в этой земле навеки. Я пытался найти хоть какие-то документы или информацию об этой части курсантов, их судьбах – ничего! А ведь это целый эшелон молодых, здоровых ребят. Почти тысяча человек.

Забытая часть.

Пропавшая часть.

А впереди было еще столько смертей и чудовищных «откровений» войны...

Мой товарищ, в смертельной агонии

Не зови понапрасну друзей.

Дай-ка лучше согрею ладони я

Над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не стони, ты не маленький,

Ты не ранен, ты просто убит.

Дай на память сниму с тебя валенки.

Нам ещё наступать предстоит...

Декабрь 1944 г.

Война для юного моего родителя началась ещё в дороге. Запомнился отцу в эшелоне один курсант, суетливый и нервный какой-то. Уже недалеко от фронта на одной из коротких остановок (никто и не знал, когда эшелон начнёт двигаться, расписания-то не существовало) приспичило ему «по нужде», живот скрутило. Заметался, забегал воин – а туалета на станции нет. То ли разбомбили, то ли забыли построить. Нашёл «отхожее место» недалеко от вагонов: над канавой перекинута была доска, вот и все «удобства». И только угнездился на ней солдатик – гудок, и состав пошёл. Запаниковал человек и сверзился бедолага с доски прямо в дерьмо. И бежал же за поездом, а двери теплушек закрывали, не хотели «ароматного» пускать, но зацепился он за последний вагон и поехал на войну. Запомнился несчастный отцу не только этим, но и тем, что все время стенал: «Убьют меня! Убьют меня!» И ведь убили, под первой бомбежкой и погиб. На одном из перегонов немец так неожиданно и быстро отбомбился по эшелону, что батька даже не успел испугаться. Только проплыли за открытой дверью теплушки неприбранные жалкие зеленые комочки тел на изуродованной земле, мимо, мимо – и все. «Настоящая» война началась чуть позже. За первую неделю сражения из эшелона омичей осталось несколько десятков солдат.

Ни плача я не слышал и ни стона.

Над башнями надгробия огня.

За полчаса не стало батальона.

А я все тот же, кем-то сохраненный.

Быть может, лишь... до завтрашнего дня.

Лето 1944 г.

Как я ни расспрашивал отца о первых «ощущениях», какого-то связного повествования, «картинки» не получил. Вообще не любивший рассказов о войне отвечал родной мой фронтовик односложно, неинтересно: совсем не так, видать, она представлялась ему. Папа мне говорил, что тогда, после первых же боев, у него сформировалось твердое убеждение, понимание того, что живой он не вернется. Ну ни при каких обстоятельствах. И даже легче стало: не то, чтобы он не боялся смерти, просто о ней, решив для себя главное, больше не думал. Поразительно, но первые бои тоже не отложились в его памяти. Может быть, потому, что не нюхавшие пороху, мало представлявшие, что такое война, все они сразу были так жестоко обломаны, раздавлены сатанинской ее силой. Эшелон разобрали, растащили кого куда. Ветеран предполагает, что в ходе начавшейся битвы на Курской дуге их резервным подразделением пополнялись потрепанные в сражении войска. Шли самые тяжёлые бои. Став крохотной частью огромной человеческой массы в битве под Курском, отец со своими товарищами оказался под Обоянью. Фашисты свирепо бомбили. Сибиряки несли большие потери, иногда не дойдя и до поля боя. А где оно было? Везде... Бесконечно рыли окопы. Папа шутил, что лично прокопал не меньше километра. Их подразделение часто переводили с места на место. Изматывали бесконечные марши днем и, особенно тяжелые, ночью, когда от усталости и хронического недосыпа отключался прямо на ходу, не выпадая при этом из строя. «Маневрировали» они довольно долго, пока не прибыли в какой-то лесок и не разместились в добротных землянках 14-го учебного запасного танкового полка 1-го Украинского фронта. Затем командиры отобрали малорослых, но «жилистых», показали сгоревший советский танк Т-34 и даже разрешили в него залезть. Было интересно посидеть в прославленной боевой машине, покуда не нашли в ней танкошлем, изодранный осколками, а в нём оторванное человеческое ухо. После чего перед строем торжественно объявили, что теперь все они будут танкистами. Так родитель мой стал «чумазым», «мазутчиком», «трактористом», как их называли, в общем – танкистом, о чем ни разу в своей жизни не пожалел.

Учение началось с ноля, хотя в активе было 2-е Омское пехотное училище. Отец мой парень был смышленый и начитанный. Очевидно, поэтому обучали его «на заряжающего» или, как его еще называли, «командира башни», в просторечии «башнёра». Чему учили? Вот краткий перечень из инструкции: «заряжающий должен был твердо знать устройство вооружения танка и боеприпасов, уметь сноровисто и быстро подавать снаряды, помогать вести меткий огонь из пушки и пулемета различными способами, получить практические навыки по уходу за вооружением и боеприпасами, знать устройство радиостанции, уметь обслуживать и устранять ее простейшие неисправности...». Основным танком был Т-34-76, знаменитая «тридцатьчетвёрка». Последняя цифра – калибр пушки. Позже на них появились и 85-мм орудия. Конечно, для освоения каждой специальности необходимо было разное время – от месячной подготовки «башнёра» до полугода «механика-водителя». Но времени как раз всегда и не хватало. Опять где-то рвалась линия фронта и срочно нужно было затыкать дыру.

И опять подлое оправдание – война, дескать, доучит. Меня поразили сведения о подготовке немецких летчиков: в апреле 45-го, за месяц до конца войны, без положенного налета часов нацисты не выпускали своих курсантов на фронт. Поэтому и живые остались. Но это не про нас...

Здесь же в «учебке» отец впервые познакомился с иностранной техникой, поступающей к нам по ленд-лизу. Об импортной бронетехнике говорили разное. Про канадские «Валентайны» и английские «Матильды» отец только слышал. В британский «Черчилль» даже залезал. А вот об американском «Шермане» поведал мне следующее. В целом, с удовольствием рассказывал папа, неплохая машина. Мощное вооружение: 76-мм пушка, а на башне – зенитный пулемет калибра 12,5мм с металлическими лентами. Был еще пулемет, спаренный с пушечным стволом, и еще один шарнирный – в башне. И вот что поразительно – башня изнутри выложена «губкой», о которой у нас еще и не слышали, а в обязательной аптечке – не только препараты первой помощи, но и презервативы! Вот дают американцы... И тут такой нюанс, с волнением вспоминал батя, в комплектацию американских танков входили четыре кожаных (на меху!) комбинезона, обильный сухой паек и, что характерно, в ствол пушки щедрые союзники обязательно загоняли литровую бутылку хорошего «вискаря». Отец очень завидовал. Зависть вызывали, конечно, кожаные костюмы, а не виски. Хотя...

В «союзных» танках были невиданные у нас огнетушители, а в башнях – люки для выброса стреляных снарядных гильз. Экипаж «Шермана», правда, был великоват, как на наших КВ, аж пять человек. Танк работал на солярке. Во многих импортных машинах вообще использовали бензин, и бытовало мнение, что они горели как спички, почему экипажи их называли смертниками. До сих пор идут споры и нет однозначного ответа на вопрос, какой двигатель лучше в бою – работающий на бензине или на солярке. А горят они сильно или не очень в зависимости от количества оставшегося в баках горючего, а не от его качества.

О броне: советская 45-мм броня на «тридцатьчетверке» была, как ее называли специалисты, «высокой твердости». У «Матильд» и «Валентайнов» броня была хоть и тоньше, и «средней твердости», но с большим содержанием никеля, что обеспечивало большую ее вязкость. Папа говорил, что если болванка пробивала башню, то командир английского танка и наводчик (т.е. «башенные») могли остаться живыми, поскольку осколков почти не образовывалось, а в «тридцатьчетверке» броня крошилась и шансов выжить у наших практически не было.

К слову сказать, наибольший процент потерь в наших танковых войсках был как раз из числа «башенных». Почему? Во-первых, корпус танка скрывали неровности местности, что во многих случаях спасало и механика-водителя и стрелка-радиста. Во-вторых, наклонное расположение листов брони корпуса по отношению к башне делало эту часть танка менее уязвимой для снарядов противника. Вот так. Вообще судьба танкистов на войне чрезвычайно тяжела. Танк – мишень крупная, неповоротливая, и нет у него свободы маневра пехотинца, артиллериста или летчика. Бытовало мнение, что если в бою один раз попали в танк, но не подбили, то он – «заговорённый» и до конца боя ему уже ничего не страшно. Попадание пуль или осколков никто и не считал, вреда от них, как от гороха, к этому привыкаешь быстро. А вот бронебойный или подкалиберный снаряд – почти всегда конец. «Ловил» отцов экипаж и болванки: к счастью, рикошетом, в башню. Ее ни с чем не спутаешь. Ветеран-танкист долго подбирал сравнение: это все равно, что сидеть в огромном колоколе типа московского «Царя», у которого «язык» бьет снаружи. Незабываемые впечатления.

Когда из танка, смерть перехитрив,

Ты выскочишь чумной за миг до взрыва,

Ну, всё, – решишь, – отныне буду жив

В пехоте, в безопасности счастливой.

И лишь когда опомнишься вполне,

Тебя коснется истина простая:

Пехоте тоже плохо на войне.

Пехоту тоже убивают.

Ноябрь 1944 г.

В отцово хозяйство «башнёра» входило формирование боеукладки со снарядами и своевременная их подача в ствол пушки. Снаряды были всегда под рукой – либо на укладке в башне, либо под ногами, в специальных ящиках. Боекомплект тогда состоял в основном из осколочно-фугасных снарядов. Если штатный боекомплект «тридцатьчетверки» состоял из ста одного выстрела, в том числе семидесяти пяти осколочно-фугасных и двадцати пяти бронебойных (из них пять подкалиберных), то батька научился укладывать все сто пятьдесят снарядов. Для этого из ящиков боеукладки с каждого ряда снарядов буквально «выдирались» резиновые прокладки (по две в ряд), что существенно добавляло места. Были и другие «сусеки». Кроме этого, «башнёр» должен был содержать в порядке все вооружение танка: пушки, два пулемета, а к ним три десятка снаряженных магазинов с патронами, два автома (ППШ или ППД), гранаты и револьверы всех членов экипажа. Именно револьверы, а не пистолеты, которые при первой же возможности менялись, (само собой, «не за просто так») на пижонские трофейные «парабеллумы» или, высший класс, офицерские «вальтеры». В общем, свежеиспеченный танкист был готов к боевым действиям. Но в бой уже не рвался, «из штанов не выпрыгивал». Тем более фронт был неизбежен. После первых боев юношеский «энтузазизм» и горячность повыветрились. Папа понял, что может справиться – не со страхом, нет – с паникой. Обуздать ее. И не показывать, что страшно. Но ведь было страшно!

Земля горит. И Неман горит.

И весь плацдарм – огромная плаха.

Плюньте в того, кто в тылу говорит,

Что здесь, на войне, не испытывал страха.

Страшно так, что даже металл

Покрылся каплями холодного пота.

В ладонях испуганно дым задрожал,

Рожденный кресалом на мякоти гнота.

Страшно. И все же приказ

Наперекор всем страхам выполнен будет.

Поэтому скажут потомки о нас:

– Это были бесстрашные люди.

Июль 1944 г.

После окончания «учебки» в запасном полку в сентябре 1943 года отец прибыл на фронт в 208-й отдельный танковый батальон 22-й гвардейской,

позже Порт-Артурской Краснознаменной, орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого танковой бригады. «Краснознаменной» означало, что у нее был еще и орден Красного Знамени, а не просто – красное знамя части. Кто не знает.

И вот что запомнилось ветерану – как по прибытии в боевую часть фронтовики встретили молодежь. Ласково! Накормили, напоили, дали отдохнуть. Какая там дедовщина или амбиции «матерых» (двадцатилетних) фронтовиков? Близко этого не было. Оно и понятно – ведь завтра с прибывшим пополнением в бой! Как дальше (хорошо, затишье на фронте!) терпеливо поучали: защёлки люков на новой машине снять – гореть начнем, канителиться с ними будешь – сгорим! Ничего, что люк на ходу гремит и подпрыгивает, х...н с ним. Мешок для стреляных пушечных гильз, что висит у орудия, убери подальше. По тем же причинам. Ничего, что гильзы под ногами валяются, х...н с ними. Молодой, попрыгаешь.

И так далее... Вообще, с точки зрения папы, на фронте без особой на то нужды не сквернословили. Только при стрессе или «для памяти». Как вот на этой «учебе». Кто знает, может, эти «университеты» и спасали отцу жизнь. С умилением и благодарностью вспоминал он этих, не оставивших в памяти имён, отцов-командиров. Здесь же отец научился, как сейчас сказали бы, по звуковому файлу определять, что происходит в небе – источнике постоянной угрозы для жизни. Солдаты даже присказки сочинили. Ну, например, немецкие самолеты в небе гудят: везу, везу, везу; наши зенитки: кому, кому, кому; немецкие бомбы: вам, вам, вам...

208-й отдельный гвардейский танковый батальон (был еще 207-й), как и вся бригада, от Киева до Кишинева в большей части времени находились в прорывах по немецким тылам. В «Итоговой ведомости по видам боевой деятельности за 1944 год» написано, что бригада находилась в наступлении 178 дней; в обороне – 40 дней и в резерве фронта – 138 дней. Что означают эти сухие цифры? А вот что: это без двух дней половина года (!) тяжелейших боев практически в постоянном наступлении и прорыве по немецким тылам. Это Корсунь-Шевченковская и Ясско-Кишиневская операции. Это максимальное напряжение всех человеческих сил и бронетехники, которая, как известно, изнашивается быстрее, чем человек. Это так называемые безвозвратные потери – убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести. Об этих огромных потерях свидетельствует и тот факт, что бригада, пополняясь техникой и людьми, находилась в резерве фронта почти пять месяцев.

В экипажах новые лица.

Мой товарищ сегодня сгорел.

Мир все чаще и чаще снится

Тем, кто чудом еще уцелел.

...Тают дыма зловещие клубы,

На Земле угасают бои.

Тихий ветер целует губы,

Обожженные губы мои.

ТИ-ШИ-НА...

Только эхо умолкшего грома –

Над Москвою победный салют.

Но сейчас, страх взнуздав многотонный,

Люди молча атаки ждут.

Октябрь 1944 г.

Папа, как заряжающий, практически никогда не видел врага «в лицо». То есть, конечно, видел издалека наступающих фрицев или, наоборот, убегающую от них немчуру или плененную, но никогда не знал, с какими частями имел дело. И что за «герои» противостояли их боевой машине. Родитель на войне сменил три экипажа: первый раз, после подрыва танка на мине, когда деформировалось днище и боевая машина была отправлена на ремонт в недалекий тыл, а команда переформирована. Второй раз, когда снаряд попал в моторный отсек и отец сильно обгорел и лежал в госпитале. Третий, самый дорогой для юного танкиста экипаж, он покинул не по собственной воле – был отправлен командованием бригады на учебу в Полтавское танковое училище. С последним экипажем и связаны основные воспоминания ветерана. Командиром танка был лейтенант Александр Иванов, двадцати двух лет; радистом-пулеметчиком папин друг – Володя Ловенецкий, двадцати лет: механиком-водителем был Леонид Криволап, тридцати шести лет от роду; папе, как известно, к этому времени только стукнуло семнадцать лет. Конечно, основная ответственность за танк и его «живучесть» лежала на двух членах экипажа – командире и механике-водителе. От них в большей степени зависело, сколько жить людям и машине. Взаимопонимание меж ними, взаимодействие друг с другом, по рассказам танкистов, иногда были на каком-то мистическом, телепатическом уровне. Леня был матерым, самым опытным воином и поменял много машин и экипажей. Был всех старше и по возрасту. Ветераны вспоминают, как в грохочущем железом танке хороший механик-водитель, слыша лязганье закрывающегося орудийного затвора, без лишних указаний (то есть траты времени) понимал это, как сигнал к тому, что нужно срочно остановиться на более-менее ровной площадке, чтобы произвести прицельный выстрел. Ноги командира были всегда на плечах механика-водителя: ткнул в левое плечо – поворачивай налево; ткнул в правое – поворачивай направо; получил по хребту – стой! Надо ли говорить, что в бою жизнь и смерть отделяют секунды!

Толковой радиосвязи в начале сорок четвертого еще не было, потому общались на языке знаков, примитивно, но надёжно: показал командир сжатый кулак – заряжает отец бронебойным, показал растопыренную ладонь – осколочным. В принципе так «работали» все экипажи, дожившие до Победы. Отцов механик-водитель, потеряв много машин и боевых товарищей, оставался жив, возможно, благодаря одной замечательной конструктивной особенности танка Т-34, у которого люк механика-водителя был гладкий и с закругленными краями. Что очень немаловажно в бою. Поскольку влезть и особенно вылезти из него не составляло особого труда, ведь когда механик вставал с места, то уже высовывался наружу практически по пояс, и даже раненый вываливался на землю, что и спасало его жизнь.

Папа вспоминает, что «пережить» бой было непросто. Чисто физически. Отец не был атлетом, а снаряды весом от шести до восьми килограммов нужно было быстро и сноровисто подавать и проталкивать в канал ствола, а после выстрела раскаленную гильзу быстро выкинуть через верхний люк – иначе все могли отравиться дымящимся пороховым зловонием. Иногда за один бой расстреливался весь боезапас. От перенапряжения моральных и физических сил страшно ломило тело, болела голова от сгоревшего пороха и были обожжены руки. А нервный стресс? Отец не может забыть поразивших его останков сгоревших человеческих тел. От взрослого человека оставалось жалкое тельце ребенка. Жутко. Поэтому неверующих на фронте не было.

Есть у моих товарищей танкистов,

Не верящих в святую мощь брони,

Беззвучная молитва атеистов:

– Помилуй, пронеси и сохрани.

Стыдясь друг друга и себя немного,

Пред боем, как и прежде на Руси,

Безбожники покорно просят Бога:

– Помилуй, сохрани и пронеси!

Сентябрь 1944 г.

Комбата своего батя не припомнил, как и командира роты, а вот командира бригады, подполковника Федора Андреевича Жилина, помнил по фамилии и имени-отчеству и даже опознал по фотографии, которую я нашел в Интернете. Комбриг любил батьку за юный возраст и веселый нрав, и потом, отец был запевалой на всех строевых занятиях и редких парадах. Жилин, после войны уже, когда отец не мог собрать «бумажки», подтверждавшие его участие в войне, отписал целое письмо в соответствующие инстанции. Хороший был командир. Теперь уже Царствие ему Небесное и Вечная Память. Папа очень гордился, что он танкист, воюет в таком соединении, и по-настоящему любил свой танк. Даже по прошествии стольких лет после войны и после службы в армии (сколько у него этих танков было, сколько моделей и модификаций за тридцать шесть лет военной службы) к Т-34 – отношение особенное. Было за что любить эту машину. Хотя бы за то, что весь экипаж дожил до Победы.

Сгоревший танк на выжженном пригорке.

Кружат над полем черные грачи.

Тянуть на слом в утиль тридцатьчетверку

Идут с надрывным стоном тягачи.

Что для страны десяток тонн металла?

Не требует бугор благоустройства.

Я вас прошу, чтоб вечно здесь стояла

Машина эта – памятник геройству.

Лето 1943 г.

Первый раз родителю моему смерть «дыхнула в лицо» не в жаркой схватке с немцами, а в нашем тылу, на марше. Еще в октябре 1943 года, в самом начале операции по освобождению Киева, во время перехода на рубеж развертывания атаки танковый батальон остановился на короткий привал в редком, с широкими проплешинами-полянами лесу. Приспичило по нужде, и батька, спрыгнув с брони в высокую еще траву, двинулся подальше, к кустам. И пока шел, «сотоварищи» скабрезничали вслед по поводу его неуместной на фронте скромности: поперся «не зная куда», а не завершил известный ритуал, как полагалось, на танковый трак. Папа на самом деле обладал не воспитанной (откуда она?), а природной скромностью и стеснительностью. Отошел метров на двадцать и только, что называется, расположился – о чем думал-мечтал в сей сокровенный момент, не помнит, – но неожиданно, прямо по курсу увидел проволочку наискосок. И еще одну. И еще. Мать честная! Растяжки. Мины!!! И сзади. И справа. Вокруг... Как выбрался – не помнит.

И другой раз смертушка прошла рядом. После многодневных боев, прорвав оборону немцев, бригада начала переправляться через Днепр выше Киева. Наши передовые части, зацепившись за его правый берег, уже захватили плацдарм для дальнейшего прорыва и окружения Киева, поэтому была подготовлена понтонная переправа. Но особенная. Чтобы немцы быстро не уничтожили, ее притопили в воде на метр. Танки шли «по воде аки посуху», вода буквально была по люк механика-водителя. Танки переправились успешно, редкий случай – почти не бомбили, и сразу ввязались в бои севернее Киева. Они были очень тяжелые. Почему и запомнился первый отдых у полуразрушенного санатория «Пуща-Водица». Здесь впервые за несколько недель люди смогли привести себя в порядок, побриться и помыться. Но сначала «молодых» (опытные «старики» счастливо избежали этой кары) загнали в палатку, где перед баней, над горящими с какой-то «химией» бочками бойцы должны были перетрясти амуницию и уничтожить самого страшного «унутреннего» врага – вшей. Отца вывели из палатки под руки и отливали водой, так как он угорел то ли от отравы, то ли от смерда, которые издавала погибающая, но не сдающаяся и в огне «живность». Здесь же батя прошел «обряд» инициации и стал мужчиной, т.е. впервые побрился. И не вспомнил бы он об этом не Бог весть каком важном событии в своей жизни, но брился он лезвием командира соседней танковой роты, Героя Советского Союза, фамилию которого запамятовал. Срезал первый свой мальчишеский пушок под подначки и смех матёрых, в большей части таких же юных фронтовиков, выпивающих после банного дня свои законные фронтовые сто грамм. И батька не закончил бриться еще, как ротный пошел по хатам за «добавкой». И брызнули из окон стекла, выбитые взрывом. Мины в огороде! А ведь отец пришел в хату той же дорогой...

Воздух вздрогнул.

Выстрел. Дым.

На старых деревьях обрублены сучья.

А я еще жив.

А я невредим.

Случай?

Октябрь 1942 г.

Еще одна памятная история приключилась с отцом: чуть не сподобился стать мародером. За что поплатился по полной. Все из-за обмундировки, вернее от отсутствия демисезонного ее варианта. То есть из-за наших валенок, разбитых и раскисших в бесконечных украинских зимних оттепелях. Случилось все под Почапинцами. Батя с закадычным другом своим стрелком-радистом Володькой Ловенецким поздней февральской ночью в ватных штанах и фуфайках-промокашках двумя зелено-коричневыми жабами поползли по ничейной земле к побитым немцам, разбросанным недавним боем. Во множестве. Ну просто никогда после стольких побитых немцев отец не видел. За каким лешим ползли? Чтобы разжиться справной обувкой. Сапогами. Не более. Утепленными, из добротной свиной кожи, на толстой подошве, подбитой гвоздями на широкой шляпке. С подковками! В общем, то самое! Немецкое, конечно, говно, но вещь тогда необходимая. Не успели они примериться к крайнему трупу, как от немецких окопов поднялась осветительная ракета. Одна, а потом другая. Стало светло, «хоть иголки собирай». И началось: фрицы открыли сначала одиночный, а затем довольно сильный огонь буквально из всех видов оружия. Говорят, очень не любили они мародерские эти дела.

Пришлось пролежать недвижимо и «в сырости» несколько часов, пока не рассве-

ло и не изменилась ситуация на данном участке боя. О чём думается, когда

слышишь, как пули «тюкают» о тела мертвяков... И как смерть этими пулями высчитывает тебя...

Из проклятой немецкой траншеи слепящим огнем

Вдруг ракета взметнулась, и замерла, сжалась нейтралка.

Звезды разом погасли. И стали виднее, чем днем,

Опаленные ветки дубов и за нами ничейная балка.

Подлый страх продавил моим телом гранитный бугор.

Как ракета, горела во мне негасимая ярость.

Никогда еще так не хотелось убить мне того,

Кто для темного дела повесил такую вот яркость.

Июль 1942 г.

Как было уже сказано, папину машину на недолгой его войне (всего-то восемь месяцев!) подбивали три раза. Первый раз – осенью 43-го на марше они наскочили на мину и танк здорово тряхнуло. Слава Богу боезапас не сдетонировал, только изуродовало несколько катков и сорвало гусеницу. В течение нескольких часов отремонтировались – и опять в бой. Второй раз – в конце зимы 44-го «словили» болванку в правый борт, прямо под башню. И опять – слава Богу! – то ли снаряд был на излете, то ли еще каким-то чудом, папа так ничего и не понял, железяка проломила танковую броню, оставив дыру прямо по контуру снаряда. Сама при этом испарилась. Ее не нашли в машине. Рикошет? Самое удивительное – никто почти не пострадал. Кроме отца. После оглушающего удара у папы оказалось продольное рассечение под нижней губой и пять передних зубов нижней челюсти так аккуратненько легли во рту, выскочив из своих гнезд в десне. В горячке боя папа языком поднял их и с помощью нехитрой манипуляции руки поставил на место. Прижал верхней челюстью. И все. Зубы служили исправно еще целый год, и уже после войны, осенью 45-го, папа поменял их на металлические. Стояли, как новенькие, тускло отсвечивая нержавеющей сталью (наверное, из крупповской брони подбитых немецких танков), до самой его кончины! Третий раз, уже весной этого же сорок 44-го года, – снаряд попал в моторное отделение танка, и начался пожар. Экипаж эвакуировался через десантный люк и чудом уцелел. Отцу повезло меньше – у него была сильная контузия, ожоги лица и рук II степени: от более страшных последствий его спасли танкошлем и фуфайка. Лежал он с перебинтованными лицом и руками в медсанбате. Через какое-то время с лица сняли повязку и отец впервые за долгое время в услужливо подсунутое кем-то зеркальце увидел страшное, в струпьях, без бровей и ресниц, с жуткой, красно-лиловой, «молодой» кожей лицо свое. Психика парня не выдержала: отец схватился за пистолет и хотел застрелиться. В буквальном смысле спас его старенький доктор, отобравший оружие и долго убеждавший его: «Молодой человек, у вас будет лицо, которому все будут завидовать! Вы никогда не будете иметь морщин!!!» Старик был прав. У отца было действительно «молодое» и чистое лицо.

И совсем не много морщин. Отцу несказанно везло. Во-первых, он (чтобы не потерять экипаж) уговорил оставить его на излечение в полевом госпитале. Во-вторых, через три недели лечения нашел всех живыми! Заговоренный экипаж. Хотя за короткую фронтовую жизнь из тех, с кем он начинал осенью сорок третьего, к весне сорок четвертого практически никого не осталось. У танкистов, особенно в «бригадах прорыва», понятия «ветеран» не существовало. Потери были чудовищные. Экипажи становились «старожилами» уже после третьей танковой атаки. Но эти короткие дни фронтовой жизни, по воспоминаниям ветеранов-танкистов, были наполнены такой любовью к ней и такой искренней мужской дружбой, которые никогда и нигде потом не встречались...

Удар болванки...

Там...

Когда-то...

И счет разбитым позвонкам

Ведет хирург из медсанбата.

По запахам и по звонкам

Он узнает свою палату.

Жена не пишет.

Что ж, она...

Такой вот муж не многим нужен.

Нашла себе другого мужа.

Она не мать.

Она – жена.

Но знай,

Что есть еще друзья

В мужском содружестве железном.

И значит – раскисать нельзя.

И надо жить

И быть полезным.

Декабрь 1942 г.

Очень тяжелыми были бои за города Киев, Фастов и Белая Церковь. Но об особо памятных боях под Лысянками, Почапинцами и Звенигородкой хочу рассказать отдельно. Это батькин Аустерлиц! Это случилось в середине февраля 1944 года в конце Корсунь-Шевченковской операции. Батальон – осталось не более десятка машин – выстроился к атаке. Было сырое туманное утро. В это время оттепели и туманы на Украине не редкость. Отец, занятый работой в башне практически ничего не видел во время боя. А здесь высунулся по пояс из люка, осмотреться. Танки были разбросаны по пологой лощине. Из разговоров знал, что им нужно будет спуститься к ручью и, преодолев его, в лобовой атаке взобраться на немалый величины холм, ощетинившийся противотанковыми орудиями. По данным авиаразведки, немцы укрепили оборону и закопали там в землю немало танков. Было непривычно тихо. Ох уж эти последние минуты перед боем. Тоскливое чувство одиночества и неминуемости конца, вот – сейчас, вот – здесь, сжимало сердце. Перед его глазами вдруг всплыла картина из «Войны и мира», где Николай Ростов, которого «так любят все», пережил страшные мгновения близости и обыденности смерти.

Туман. А нам идти в атаку.

Противна водка.

Шутка не остра.

Бездомную озябшую собаку

Мы кормим у потухшего костра.

Мы нежность отдаем с неслышным стоном.

Мы не успели нежностью согреть

Ни наших продолжений не рожденных,

Ни ту, что нынче может овдоветь.

Мы не успели.

День встает над рощей.

Атаки ждут машины меж берез.

На черных ветках,

Оголенных,

Тощих,

Холодные цепочки крупных слез.

Ноябрь 1944 г.

Рядом шарахнула бесполезная в серой мгле ракета. Взревели моторы. Пошли. Послышались первые разрывы, забарабанило по броне осколками и мерзлой землей. Танкисты начали отвечать. Они почти спустились к ручью, как механик-водитель закричал: «Масло под ногами!». Лопнул дюритовый шланг маслопровода. Само собой, пришлось остановиться. Попытались устранить поломку. Надо ли говорить, что одиноко стоящая машина идеальная мишень? Но Бог миловал. Бой откатывался все дальше. Но прибавились новые звуки: кто-то остервенело колотил по броне. Пришлось открыть люк. Среди нескольких незнакомых офицеров танкисты увидели плотную фигуру в кожаном реглане без знаков различия и папахе. С палкой в руке. Поговаривали, что от неё доставалось некоторым нерадивым танкистам. «Фигура» – это был командующий 6-й гвардейской танковой армией, тогда еще генерал-лейтенант и Герой Советского Союза А.Г.Кравченко. Не слушая робкие оправдания командира машины, генерал «на великом и могучем» языке нашем объяснил, что будет с экипажем, если через пять минут он не вернется в строй. Отец за всю доставшуюся ему войну не

припомнил больше такой сноровистой и слаженной работы своих товарищей. А командующий тут же озвучил приказ: к утру, если останутся живые, машину «сачков» в составе особой боевой группы направить к месту немецкого прорыва окружения у села Лысянки. Они остались живы. И пошли закрывать прорыв.

Дымом

Все небо

Закрыли гранаты.

А солнце

Блеснет

На мгновенье

В просвете

Так робко,

Как будто оно виновато

В том,

Что творится

На бедной планете.

Июль 1944 г.

В «папиной войне» Корсунь-Шевченковская битва – совершенно особая тема. Проведением оказался он со своими товарищами в самом эпицентре событий грандиозного масштаба. Конечно, как и весь экипаж, он не был посвящен в замыслы командования и слепо выполнял приказы, не представляя, с каким врагом столкнулся. В конце зимы 1944 года 1-й и 2-й Украинские фронты западнее Черкасс окружили почти 80-тысячную немецкую группировку. Было сформировано два кольца окружения: внешнее, от попыток освободить окруженцев, и внутреннее, не допускавшее прорыва фашистов изнутри. Окруженными оказались более десятка соединений и частей, среди которых одна из самых титулованных 5-я танковая дивизия СС «Викинг» и 5-я добровольческая штурмовая мотобригада СС «Валлония». В ночь с 17 на 18 февраля группировка под командованием генерал-лейтенанта СС Штеммермана в составе колонны из почти двухсот тяжелых танков и штурмовых орудий прорвали внутреннее кольцо окружения и достигли окрестностей села Лысянки. Этот прорыв и «затыкали» отцовым танком в составе других частей и техники особой боевой группы. Несмотря на огромные потери людей и всей техники, немцам удалось вывести часть личного состава и раненых. Пленный немецкий танкист писал в мемуарах: «Мы были в отчаянии. В ночь на 17 февраля солдатам выдали по усиленной порции водки и разрешили съесть неприкосновенный запас продуктов. В два часа был объявлен приказ, в котором говорилось, что на помощь извне рассчитывать больше не приходится. На рассвете была осуществлена последняя и самая отчаянная попытка вырваться из кольца... Пушки, автомашины, все военное снаряжение и даже личные вещи приказано было бросить. Едва мы прошли триста метров, как на нас двинулись русские танки. Они ворвались в гущу колонн и гусеницами утюжили и давили ряды солдат. За танками появились казаки. Вся колонна была уничтожена. Нам удалось спрятаться около разбитых автомашин. Утром следующего дня мы сдались в плен...». Читаешь все это – и мурашки по коже – ведь где-то здесь, рядом был отец со своим экипажем. О плотности наступающих порядков немцев свидетельствуют и наши журналы боевых действий, где записано, что группой по обследованию боя на участке Почапинцев, высоты 239.0 было обнаружено 1750(!) трупов немецких солдат. Погиб и генерал Штеммерман, прорывавшийся в пешем строю со своими солдатами и офицерами. Говорили, что по приказу нашего командующего фронтом его хоронили с воинскими почестями.

На фронте не сойдешь с ума едва ли,

Не научившись сразу забывать.

Мы из подбитых танков выгребали

Все, что в могилу можно закопать.

Комбриг уперся подбородком в китель.

Я прятал слезы. Хватит. Перестань.

А вечером учил меня водитель,

Как правильно танцуют падеспань.

Лето 1944 г.

Конечно, ни о чем об этом папин экипаж не догадывался и пытался честно выполнить поставленную задачу. Двигаясь с десантом на броне в колонне по направлению к Лысянкам, танк опять остановился, на этот раз поломка была серьезная, «полетела» коробка передач. Поскольку в составе боевой группы были и ремонтники (так называемый СПАМ – сборный пункт аварийных машин), корпус «раздели» и вынули клятую коробку. Работа не останавливалась и в рано наступающих сумерках, а ушедшая вперед группа завязала бой. Рубка была страшная, несмотря на потери, немцы шли напролом, не останавливаясь – терять им, понятно, было нечего. Беспрерывно атакуя, под утро их передовые отряды неожиданно вышли на окраину местечка, где «загорал» известный экипаж. Танкисты решили обороняться до последнего. В обездвиженной, с раскуроченным двигателем машине они начали стрелять по появившейся технике и пехоте из пушки и пулеметов. Надо отметить, что это направление прорыва выходящих из окружения войск хорошо прикрывалось с воздуха: бомбежка и пулеметный огонь немецкой авиации был непрестанный. Отцу, по приказу командира, даже пришлось снять башенный пулемет и, кое-как закрепив его на крышке верхнего люка, стрелять по низко летящим самолетам. Как долго можно продержаться в такой ситуации: час? полчаса? пять минут? Такой бой очень скоротечен – минуты, но и они были для юного танкиста вечностью. В танке дышать нечем от дыма, грохот страшный. Это было предельное напряжение физических и душевных сил: «Заряжай! Готово! Выстрел!», «Заряжай! Готово! Выстрел!», «Заряжай...» Пушку заклинило. Ах, чтоб тебя...

Что делать?

Командир приказал отступать. Папа, бросив в люк гранату (так не доставайся же ты никому!), помчался догонять своих. За спиной хлопнула брошенная граната. Но детонации снарядов не произошло. Танк даже не загорелся. Четверо танкистов (ремонтники бросили их при первых же выстрелах) с «достоинством» начали ретираду. Однако, как не без юмора вспоминал отец, вскоре сдержанная иноходь перешла в неудержимый галоп. Наконец остановились в какой-то лощине, в зарослях густого орешника, хотя вокруг все, что могло двигаться, неудержимо стремилось подальше, подальше из этого ада. Папа до сих пор не знает, что их остановило: то ли физическое изнеможение, то ли страх неминуемой кары за брошенную машину – поди докажи, что она поломана, время-то военное и суд скорый... В момент короткого их передыха, когда пот застилал глаза и подгибались от изнеможения ноги, в лощину неожиданно обвалилась, иначе и не скажешь, невесть откуда взявшаяся большая кавалерийская группа немцев. Масса людей и лошадей, спасая собственные жизни, в гомоне и топоте, пронеслась мимо, чуть не зацепив спасительный орешник, скрывший людей от верной погибели. В это же время с противоположного края лощины, без единого выстрела, появилось несколько «катюш», грузовики с боеприпасами, тягач с пушкой и какое-то подразделение пехоты, как оказалось, «штрафники». Четверо наших героев бросились к машинам и на ходу взобрались на них – вот так, в толпе торопящихся, почти бегущих бойцов, они и вернулись к оставленному танку. На удивление, его не повредила и взорвавшаяся граната, она попала между сиденьями механика-водителя и стрелка-радиста, осколками побило только стекла на приборной доске. Действительно, тридцатьчетверка – лучший танк Второй мировой войны! Неожиданно появились ремонтники, тоже, очевидно, не лишенные «сознательности» и продолжили свое дело. Танкисты помогали чем могли. Работали остервенело, до изнеможения. Хорошо хоть бой на этом участке немецкого прорыва закончился, скатился куда-то вправо, за пролесок, за высотку со сгоревшей деревенькой – там еще сильно стреляли. Через пару часов остановили работу на короткий перекус. «Стол» накрыли тут же, в развалинах какой-то домовой пристройки. Раздербанили НЗ. От нервов да с устатку «дернули» по сто грамм спирта и только собрались поесть, как рядом притормозил «виллис», появилась пара мотоциклов с коляской – в общем, особый отдел армии... Всех четверых чумазых, в промасленных комбинезонах танкистов, без ремней и оружия, построили у полуразвалившейся стены под прицелом автоматчиков. Отвечал только командир танка. Орал краснорожий особист в комбинезоне защитного цвета без знаков различия. Почему машина стоит... струсили мерзавцы... Танк же поломан... посмотрите, боекомплект наполовину расстрелян... Молчать, почему пьяные... Обедали, готовимся к маршу... да вот ремонтники, спросите... Молчать... по приказу... трусов и мародеров... расстрелять... Отец не успел испугаться и поверить в реальность происходящего. Абсурд. Автоматчики передернули затворы. Краснорожий грязно выругался, сел в машину и уехал. За ним поспешили автоматчики. Что это было?

Машину отремонтировали, и нужно было продолжать свое военное дело. Командир танка знал цель и направление удара – городок Звенигородка и понимал задачу, поставленную командованием. Этот участок прорванного фронта напоминал слоеный пирог: то наши, то немцы. Но тяжелой техники не было, оттого и помощь даже одного танка была весьма существенна. Двигаясь по направлению раздавили несколько немецких пушек и разогнали до роты отступавшей, но не сдающейся немчуры. К вечеру танкисты выполнили боевое задание и вышли на окраину Звенигородки, даже не догадываясь, что окончательно завершили окружение и поставили точку в знаменитой Корсунь-Шевченковской битве. Долго стояли, пока к их боевой машине не подошел человек в комбинезоне, без знаков отличия – в промозглой хмари раннего зимнего утра толком и не разглядели кто, и спросил: «Откуда будете, славяне?» Командира не было, убежал докладывать о выполнении приказа, и, блюдя военную «тайну», послали наши герои непредставившегося товарища куда подальше. Как оказалось, зря... Прибывший ординарец командующего корпусом просил подтверждения встречи с представителями соседнего фронта, замыкающего кольцо окружения с другой стороны, и, выслушав объяснения, все равно пообещал высокие награды экипажу...

Случайный рейд по вражеским тылам.

Всего лишь танк решил судьбу сраженья.

Но ордена достанутся не нам.

Спасибо, хоть – не меньше, чем забвенье.

За наш случайный сумасшедший бой

Признают гениальным полководца.

Но главное – мы выжили с тобой.

А правда – что? Ведь так оно ведется.

Сентябрь 1944 г.

И это все фронтовая повседневность. Я говорил с отцом о невзгодах на войне – холоде, голоде и неизвестных нам, не воевавшим, других неудобствах. Ведь что поразительно, в любое время года – под дождем или снегом, на ветру, в поле, в окопе ли, в заледенелой броне машины – почти не болели! Говорят, страх смерти как бы «подавляет» микробы и наделяет организм нечеловеческой прочностью. Конечно, бывали в его танковой бригаде редкие, не дальше санбата (санитарного батальона), простуды и воспаления легких. Батьку вот мучили чирьи на шее и под мышками. «Сучье вымя» назывались они. Жуткая вещь! От вездесущей грязи и слабости. Из-за недоедания, конечно. А вот «недовыпивания» не было. Даже потери какое-то время командиры скрывали, чтобы положенный «градус» выдавали, как на живых. А чем ещё можно было подавить все вышеперечисленное и просто страх? Просто страх! О еде. Из полевой кухни батя за всю «свою» войну откушал лишь несколько раз. Как-то вот не спешили в боевые порядки под пули и осколки снарядов «кормильцы». Выручал «бабкин аттестат», то есть что Бог пошлет. Но и сноровка необходима – выбирали дом получше, и дальше: «Тетенька, дайте попить, а то так есть хочется, аж переночевать негде». Однако чаще всего солдатский сухой паек, это все, что было и для гостей, и для хозяев.

Жители на оккупированной территории Украины жили по-разному. Посытнее те, что на Правобережной. И разрухи меньше, и дома ухоженные. Вспомнил папа об одном коротком военном ночлеге и хозяйке – опрятной, симпатичной. Чего бы ни просили: «Ничого нима!». Ни хлеба, ни воды нагреть помыться, ни постелить чего на пол, спать приходилось на голых досках. Ранним утром, выезжая со двора, механик-водитель «случайно», краем гусеницы, зацепил полуподвальный пристрой к хате и стеночку так аккуратненько завалил, а за ней... И соленья, и окорок копченый висел, и сало, яйца – чего только не было. Ну и, газанув, подавил все танковыми траками к лешему, от души – немцев-то небось больше жаловала...

Как-то вместе с отцом мы посмотрели замечательный фильм В.Трегубовича «На войне, как на войне» по очень хорошей и правдивой повести Виктора Курочкина. Там есть эпизод, когда прибывшие ночью в село «самоходчики» (экипаж САУ-100 – т.е. самоходной артиллерийской установки с пушкой калибра 100 мм) под проливным дождем ищут ночлег. И не могут его найти потому, что трофейная команда – «барахольщики», как их звали, заняли определенную самоходчикам под постой хату. И тогда последние, дабы не мерзнуть в разгулявшейся стихии, подгоняют машину к открытому в ночной свежести окну и начинают прогревать дизельный, с дымком, двигатель прямо в горячие от сна постели. Надо ли говорить, что проблема с ночевкой была тут же решена? Папа говорит, что как будто с них «писали» сцену. Когда я сильно доставал его вопросами, он, уставая от воспоминаний, отшучивался – ну что ты пристал, все было как обычно: «то мы бежали – то нас догоняли». Юмор – он и на фронте юмор. Как-то отец «поймал» меня на старой хохме танкистов, задав мне (все-таки «старлею» запаса) вопрос: что главное в танке? Терпеливо выслушав мой пространный, не лишенный некоторой эрудиции ответ, поставил точку. Главное: не бздеть! В прямом и переносном смысле: тесно и душно, мол, в танке.

Если серьезно, то отец рассуждал, что война – это не только страхи и ужасы или безудержное геройство, это жизнь, такая форма существования. И если человек в мирное время воевал со всем миром, то каково ему на войне? Прекрасно! Он органично под нее подстраивался: «кому война, а кому мать родна» – не случайно эта пословица появилась.

На главный мой вопрос отцу: а было ли страшно? были ли моменты, когда ты лично испытал ужас и не контролировал себя? – папа долго молчал, а потом сказал, что в экипаже этого просто не может быть. Во всяком случае, он с уверенностью может сказать о себе и своих товарищах. Это как одна семья: каждый досконально знает свое дело и действует слаженно, с оглядкой на других. Ну а бояться в танке... Ты же ничего не видишь вокруг и занят делом, тут уж «либо пан, либо пропал». Вообще же не бояться на фронте невозможно. Это было бы противоестественно. Папа не был отважным солдатом, но он, преодолевая свой страх, пытался честно делать свою работу.

Зияет в толстой лобовой броне

Дыра, насквозь прошитая болванкой.

Мы ко всему привыкли на войне.

И все же возле замершего танка

Молю судьбу:

Когда прикажут в бой,

Когда взлетит ракета, смерти сваха.

Не видеть даже в мыслях пред собой

Из этой дырки хлещущего страха.

Ноябрь 1944 г.

Где-то в десятых числах ноября 43-го года, когда начались жестокие бои по освобождению Киева, отцову танковую группу прорыва укрепили свежим пехотным подразделением из Средней Азии и Закавказья. Жители солнечных республик, несмотря на новенькие полушубки, страшно мерзли. Танкисты свои полушубки давно поменяли на продукты и водку – в грохочущей железом танковой тесноте в них не развернешься, да и приварок к пайку от такого «обмена» был немалый. А поскольку десант сажали на броню, прятались они от пронизывающего холодного ветра за башней и сидели прямо на жалюзи, через которые мощный вентилятор двигателя выбрасывал отработанный горячий воздух машины. Теплолюбивые воины так густо и плотно обсаживали горячую танковую корму, что двигатель «задыхался» без воздуха и глох. И никакой силой согнать их оттуда было невозможно. В этом случае командир при помощи рук и несложных «народных» выражений сгонял солдатиков с «райского» места. Следует заметить, что в связи с немалым (четыре человека) экипажем и естественной теснотой танка бойцами очень ценились трофейные – короткие, на меху, очень удобные, черные, с разными красивыми нашивками – куртки немецких танкистов. В рейде по гитлеровским тылам, во время короткой остановки, командир-лейтенант

впереди идущего танка в такой вот «удобной» куртке отбежал в сторону и при-

сел «по нужде». Прикемаривший было на теплой броне «ворошиловский стре-

лок» и снял его первым выстрелом. Наверное, был охотником. Снайперски вса-

дил пулю прямо под орла, красиво распростершего серебряные крылья над

клапаном нагрудного кармана. Так глупо и погиб лейтенант. А есть ли глупая смерть на войне? Есть, наверное. Она-то и запоминается больше всего, потому что глупая.

Позже описываемых событий, под Белой Церковью, во время одного из марш-бросков на траке отцовой машины лопнул соединительный палец, гусеница порвалась и танк сполз с грейдера. Кстати, ремонт и натяжение гусеницы были частыми и неизбежными спутниками боевой работы машины, поскольку часто рвались они без пуль и снарядов противника. Иногда грунт, попавший между катками, особенно при повороте, так натягивал гусеницы, что ломались «пальцы» и сами траки. Они, траки эти, стали запасной частью машины и даже частью ее «интерьера», с которой танк ходил в бой. Так вот, в тот раз в колонне шла техническая летучка и неисправность быстро устранили. И, было, расселись уже по местам, как к открытому люку механика-водителя подошел офицер связи и начал объяснять, где найти ушедшую вперед колонну. Объяснил и отошел.

Чем уж он там думал, но у кормы, прямо на гусенице, разложил полевую свою сумку и стал делать какие-то пометки в бумагах. И двигатель ведь уже работал. Глаза и уши застило? Механик-водитель, не видя по ходу движения никаких преград, развернулся на месте и... раздавил несчастному всю нижнюю, от таза, часть тела. В беспамятстве положили его в летучку и рванули к ближайшему санбату, да где там.

Еще одна «картинка» войны: уже зимой в Винницкой области однажды

отца послали по какой-то нужде к командиру роты. Срезая дорогу, родитель двинулся к хате начальства через огороды. И наткнулся в неглубокой ямке на груду, как показалось, поленьев, неаккуратно сваленных в кучу. Еще подумалось ему: почему посреди огорода, а не у дома, как обычно. И только близко подойдя разглядел – ноги! Отрубленные топором у убитых немцев ноги в сапогах. Десяток, не меньше. Морозы стояли сильные, обувку справную не так-то просто снять с мороженого мертвяка. Вот и сложил рачительный хозяин до оттепели, зачем добру пропадать?

По воспоминаниям юного танкиста, реальные немцы на войне совсем не походили на растиражированные в кинопропаганде персонажи. Весной 44-го, во время боя за Белую Церковь, в небольшом только что освобожденном украинском селе боевая машина остановилась у крайней хаты, командир убежал докладывать «по начальству», а родитель мой стал свидетелем сцены, врезавшейся в его память на всю жизнь. Какие-то офицеры допрашивали оборванного и грязного, только что из боя, рядового немца – мальчишку, буквально отцова сверстника. Поразило, как вел он себя на допросе: с достоинством и мужеством. Не пресмыкался, не торговал жизнью, хотя наверняка понимал, какой конец его ждет. И ведь не эсэсовец! И не 41-й год уже! Наш офицер, раздраженный упорством гитлеровца, отдал приказ: расстрелять. Запричитала, заплакала хозяйка дома – только не во дворе! Не в огороде! Село недавно освободили, а вдруг вернется немчура – семье конец. Чем кончилось дело, отец не знает, вернулся командир, и двинулись они выполнять очередную боевую задачу подальше от этого не самого страшного на войне места. Но память...

О жестокости. В ходе Корсунь-Шевченковской операции освободили какое-то село, танкисты разбрелись по хатам, кто куда – на ночлег. Ребята-знакомцы из соседней роты зашли в пустую, но добротную с виду хату, стали устраиваться и искать поесть. Открыли заслонку большой русской печи, а оттуда очередь. Недобиток какой-то прятался, нашёл где... Механика-водителя наповал. Немца вытащили, приложили, конечно, как следует, а затем облили соляром и сожгли во дворе. Живьем. И еще об одном случае нехотя, от назойливых моих вопросов, обмолвился отец: пехотинцы где-то захватили в плен «власовку» – женщину из частей генерал-предателя Власова, воевавших на Украине. Отстреливалась она до последнего и «положила» не одного нашего, понимала, очевидно, что ждет ее.

В отзвуках еще гремевшего недалеко боя озверевшие люди страшно расправились с ней без суда и следствия...

Шесть «юнкерсов» бомбили эшелон

Хозяйственно, спокойно, деловито.

Рожала женщина, глуша старухи стон,

Желавшей вместо внука быть убитой.

Шесть «юнкерсов»... Я к памяти взывал.

Когда мой танк, зверея, проутюжил

Колонну беженцев – костей и мяса вал,

И таял снег в крови, в дымящих лужах.

Шесть «юнкерсов»?

Мне есть что вспоминать!

Так почему же совесть шевелится

И ноет, и мешает спать,

И не дает возмездьем насладиться?

Январь 1945 г.

Весной 44-го недалеко от городка Бельцы 22-ю гвардейскую танковую бригаду вывели на отдых и пополнение. В бригаде при штатной численности в шестьдесят пять танков осталось меньше трети машин. Пока строили оставшихся в живых, в небе комаром вяло жужжала немецкая «рама». Только начали митинг, как налетели бомбардировщики – оперативно фрицы сработали, кому-то досталось. На радостях, что живы да с устатку, «организовали отдохнуть», и механик-водитель Леня Криволап отморозил... Надо отметить, что в отцовых экипажах за его маленькую войну сменилось трое механиков-водителей, но Леня был особенный. Очень похож на «типаж» механика-водителя талантливо сыгранного Виктором Павловым в упомянутом фильме «На войне как на войне». Даже на марше хватало короткой остановки, чтобы прямо из воздуха появлялось и поесть, и особенно «попить». Так вот, отдых случился на природе, в лесистой части небольшого озера, коими так богата благословенная молдавская земля. Как положено, накрыли, налили... По мере «расслабления» компании, набрав определенный градус, а потом еще, и еще Леня начал мрачнеть, а потом и вовсе устроил демонстрацию – залез в это самое озеро по самую шею. Это в апреле-то.

Живописно расположившаяся на берегу группа товарищей не сразу обратила на него внимание, ну мало ли чего бывает в «мущинском» нашем деле, разгорячился – охладится. Но воин-чудила начал истошно кричать. Долго не могли понять, о чём это он. Сквозь рыдания и, как говорят сегодня, «идиоматические выражения» наконец разобрали отдельные «мысли»: «Я воевал... я горел... меня убивали... я сменил десять(!) экипажей... Я достоин Героя... Дайте его мне... Утоплюсь к едрене фене (самое литературное из выражений)» и т. д. Сначала смеялись, а потом началось серьезное. Пока двое из родного экипажа, отвлекая, вразумляли да уговаривали с берега, другая часть отдыхающих провела целую операцию по заплыву с тыла и спасению добровольно «утопающего» героя. И ничего. Даже насморка не было.

В мае 1944-го командир бригады вызвал будущего моего отца, а тогда просто Женьку – у танкистов не было принято называть друг друга по званию, только по имени, имени-отчеству, за исключением, конечно, командиров – и приказал ему быть готовым к отправке в военное училище. Батька был очень расстроен и не мог придумать, как бы остаться. Но начальство было непреклонно: в училище! Одно только и радовало, что ехал не один, а с товарищем по экипажу Володей Ловенецким.

Мой товарищ, мы странное семя.

В диких зарослях матерных слов

Нас в другое пространство и время

Черным смерчем войны занесло.

Ни к чему здесь ума наличность,

Даже будь он, не нужен талант.

Обкорнали меня. Я не личность.

Я сегодня «товарищ курсант»...

Весна 1944 г.

Полтавское танковое училище, куда на обучение был направлен отец, тогда располагалось в городке Мары на самом юге самой южной Туркменской ССР. В середине лета 44-го отец вместе с боевым своим товарищем по экипажу, стрелком-радистом Володей Ловенецким в группе такой же молодежи, уже «обстрелянной» на войне, приехал в Бельцы. Здесь на сборном пункте их серьезно «шмонали» особисты на предмет поиска трофейного оружия, которое конечно же было у каждого уважающего себя фронтовика. Урожай был богатым: от вороненых револьверов чешского производства до аккуратных маленьких «дамских» немецких «вальтеров», разного вида холодного оружия и даже «лимонок». Вопрос, зачем будущим курсантам все это на учебе даже не задавался, ответ и так был ясен: в хозяйстве все пригодится. Отца пронесло: финский нож с красивой наборной ручкой из плексигласа он спрятал в портянку сапога и его, небрежно ощупав, не нашли. Таким образом, через пару недель дорожных мытарств вся группа оказалась в Каракумах, что переводится, как известно, «черные пески». В пустыне! Древний Мевр – тогдашние Мары встретил их неплохо. Даже понравилось: казарма была хорошая, каменная, сытно накормили и дали помыться в настоящей бане, но друзья уже однозначно договорились так жаловаться на здоровье перед медкомиссией и «дурить» на вступительном собеседовании, чтобы их за ненадобностью отправили назад в родную бригаду на фронт. И не без успеха ведь старались. Правда, уехал только Ловенецкий, а родитель мой подцепил дизентерию и попал в госпиталь: антисанитария имела место – пили воду из арыка, где декхане мыли не только руки. Когда отец вышел из госпиталя, «тертый» старшина, чтобы даже мыслей не было о побеге, привел батьку в казарму и показал его койку с привинченной табличкой «сержант ДегтярёвЕ.И.». А Володя скоро отписал: «Пока мы «поступали», бригада понесла тяжелейшие потери в Ясско-Кишиневской битве, и многих уже нет...»

Обелиски фанерные.

Обугленные машины.

Здесь самые верные

Настоящие мужчины,

Что неправды не ведали

И верили свято.

Не продали, не предали

В экипажах ребята.

Не несли на заклание

Ни надежды, ни веры

Даже ради желания

Не истлеть под фанерой.

Шли в огни бесконечные,

Отдавая все силы.

Но умолкли навечно мы

В братских могилах...

Осень 1962 г.

Все. Начались будни учебные и строевые. Правда, со среднеазиатской спецификой. Занятия начинались в четыре часа утра и до одиннадцати занимались «на местности»: вождение, стрельбы и т.д. Затем был запоминающийся обед – одно блюдо, но с обязательной верблюжатиной. Если первое, то такой степени жирности, что невозможно было есть это варево-кипяток. А времени на еду давали в обрез! Особо сноровистые ребята меняли на местном рынке казенное имущество на яйца, которые жарили прямо на раскаленной броне танка или варили вкрутую прямо в песке. Летом температура на почве здесь доходит до семидесяти градусов Цельсия. Вторая половина дня, в жуткой духоте, была посвящена теории и политработе с личным составом. Сидели в классах, умирая от духоты. Хорошо было местным, хотя и дико смотрелись они на жаре за пятьдесят – в теплых халатах на голое тело, высоких бараньих меховых шапках. Сядут где-нибудь в тенечке и «дуют» из самовара горячий, с огня чай. Зато внутри халатно-шапочной композиции, как утверждали «басмачи», был удивительный микроклимат. Что запомнилось. Иногда по ночам бате выпадало стоять в карауле. Полагалось по два часа. Но часов-то ни у кого не было, и что интересно: местные ишаки орали ежечасно по своим внутренним часам, которые абсолютно совпадали с командирскими: так что, если проорали, значит, час прошел, еще раз прокричали – идет смена. Так и постигали бы военные премудрости в пустыне молодые фронтовики с не по возрасту серьезными боевыми наградами. Но осенью 1944 года всем пришлось возвращаться в освобожденную Украину в заштатный городок Александрию Кировоградской области Одесского военного округа. Что характерно: доехали очень быстро, поскольку всем, кто двигался в сторону фронта, был зеленый семафор. Доучиваться пришлось в руинах, параллельно восстанавливая корпуса разрушенных зданий и сожженные учебные классы, что было непросто. В конце весны сдали экзамены. Отец всегда учился на «отлично». Здесь, в Александрии, он и встретил Победу.

Евгений Дегтярев, сын