1. Война. Лето 41-го. Беженцы

Чтобы вспоминать войну, надо иметь спокойное душевное состояние. Всю жизнь я не прикасалась к этим воспоминаниям. Но они не уходили, а оставались, как обрывки мыслей.

Я помню первый день войны... Мы жили в военном городке, в Вильнюсе. Окна нашей квартиры выходили на аэродром. Было воскресенье. Мама накрывала стол для праздничного завтрака всей семьей. Отец еще дремал в постели, а мы, дети, прыгали в своей кроватке. И вдруг я увидела в окне огромный султан взорвавшейся земли, и все это сопровождалось страшным грохотом. И осколки выбитого из окна стекла засыпали стол, а из кусочка сливочного масла, красиво уложенного на блюде, торчали острые осколки.

А на аэродроме, где только что стояли зеленоватые самолеты, зияли рваные воронки. Одно мгновение – и отец уже оправляет гимнастерку и портупею. «Ваня, это война?» – спрашивает мама. Отец уже выскакивает из двери. «Ваня, а как же я?» – крикнула мама ему вслед. «О тебе и семье позаботятся». Больше я папу никогда не видела. Он так и остался в моей памяти подтянутым, стройным, красивым.

И снова прилетели самолеты, чтобы окончательно разбомбить аэродром. Я видела, как солдаты, сопротивляясь, стреляли по самолетам со свастикой из винтовок. Это был скорее психологический ход, без зениток они не могли противостоять бомбежкам.

Настала первая военная ночь. Темное небо расчертили прожектора. Иногда их лучи перекрещивались, и было видно, как страшными бусинами летели бомбы. Бомбили дома. Мы лежали на улице, прижимаясь к земле. Что-то горячее чиркнуло меня по ноге. Небо сразу погасло. И я помню себя уже утром следующего дня, когда семьи военнослужащих грузили в теплушки, эвакуировали в Москву через Минск и Смоленск.

Эшелон с женщинами и детьми разбомбили где-то под Минском. Все выскочили из вагонов и легли на железнодорожные откосы, прижимаясь к земле. Впереди были покорежены рельсы и горели вагоны. Помощь пришла в виде грузовых автомашин с лавочками, замаскированных ветками березы. Лавочек на всех не хватило, и все пространство заполнили стоявшие женщины и дети с ветками берез. Сверху не видно было деталей, и движущийся грузовик с людьми можно было принять за зеленый оазис. Нам приказали ветки не выпускать из рук. Мы ехали какое-то время по дороге вместе с отступающими войсками. Потом со страшным гулом налетели самолеты со свастикой и начали бомбить машины и людей.

Какое было счастье, когда в небе среди воющих свастик, заполонивших небо, появился самолет со звездами на крыльях. Завязался неравный воздушный бой. Наш истребитель кидался один в гущу свастик. Самолеты со свастикой загорались и падали вниз, оставляя смрадный, вонючий черный дым. Другие уходили от боя и возвращались в панике назад. Но загорелся и наш «ястребок» и упал где-то далеко за лесом. Кто был этот парень на краснокрылом истребителе, мы никогда не узнаем.

По обочинам дороги стояли солдаты для охраны отступающих войск и гражданских людей. Но после налета немецких бомбардировщиков все смешалось. И непонятно было, где солдаты, охраняющие дорогу, и отступающие. А впереди уже воздушный немецкий десант занял нашу территорию.

...И снова прилетели самолеты, чтобы окончательно разбомбить аэродром

Но не всюду наша армия отступала. Где-то под Минском шел бой. Все небо закрыли тяжелые бомбардировщики со свастикой. Из их нутра сыпались бомбы, похожие на гниды, яйца от вшей. И вдруг появились среди них один или два наших «ястребка» со звездами. И там, где они пролетали, загорались и падали вниз тяжелые бомбардировщики. Мы криком приветствовали наших истребителей. А тяжелые бомбардировщики, сминая собственные ряды, в панике поворачивали назад.

Смоленск был еще наш, но его бомбили. Мы, то есть мама с четырьмя детьми, выжили и теперь пробирались под Смоленск, в Ярцево, где жили мамины родители: моя бабушка Анна Александровна с сыновьями – Федей, Сашей, Мишей и дочерью Руфиной. Младшая Анна вышла перед самой войной замуж и уехала к мужу.

Как мы добирались до Ярцева, не помню, наверное, нас подвозила, как семью военнослужащего, отступающая армия. До Москвы нас не довезли, и мы остановились в Ярцеве. Ярцево бомбили, и вся семья и мама с детьми решили добраться до Смоленска, где жили бабушкины родственники – двоюродный брат дядя Гриша и тетя Поля.

Моя бабушка Бакутина Анна Александровна вышла замуж за Бакутина Антона Федоровича еще до Октябрьской революции 1917 года. Была она из очень образованной, но небогатой семьи Юденичей. У бабушки было две сестры – Елизавета Александровна и Полина Александровна Юденичи. В каких родственных связях находились Александр и Николай Юденичи, неизвестно. Неизвестно отчество Александра, поэтому нельзя утверждать, что это были братья. Возможно, что это были более дальние родственники. Конечно, Анна Александровна знала степень их родства, но никогда не говорила об этом. Признать родство с Н.Юденичем было просто опасно для жизни (он командовал контрреволюционной Северо-Западной армией и шел на Петроград, разгромил защищавшие Петроград башкирские отряды). Н.Н.Юденич был кадровым офицером, успешно защищал Российскую империю в 1914 году. Никто из Юденичей, кроме Николая Николаевича, не эмигрировал из России, и жили в Советском Союзе под различными фамилиями – Бакутина, Боголюбская и др.

Семья Бакутиных жила в доме Скоробогатова на втором этаже. У них было две комнаты. Я не помню, где у них была кухня, но отлично помню туалет, прямо со второго этажа вниз, в выгребную яму. Люк выгребной ямы был во дворе. Я помню, как после сильного дождя потоками воды открылся люк и я, бегая по лужам (мне было лет шесть), во дворе угодила в этот люк. Я помню, как меня затягивало вниз и я уцепилась за кромку люка. Может быть, меня кто-то вытащил, а может быть, я сама вылезла. Вот в такой дом, в такой двор мы пришли к своей родне. Все собрались вместе и решили пробираться к своей родне в Смоленск из Ярцева, которое ежедневно бомбили и жить в нем было небезопасно.

Под Смоленском, в деревне Кардымово, мы остановились. Бабушке стало плохо. Она больше не могла идти. Мы вошли в первый же дом, стоявший на нашей дороге. Напротив двери было три окна и большое, во весь рост, зеркало. Горница была большая. Хозяева постелили какое-то одеяло на полу и положили туда бабушку. Ее окружили все ее дети: сыновья Миша и Шурик, дочери Полина и Руфина. Бабушка глубоко вздохнула и закрыла глаза. Дыхание у нее остановилось, несколько раз стукнуло сердце и тоже остановилось. От печали все поникло, поблекли краски и цвета, я еще не понимала трагизма смерти, но общая печаль передалась в мое сердце. Бабушку похоронили на местном кладбище, а мы продолжили путь к смоленским родственникам на другой берег Днепра.

На подступах к Смоленску немецкими бомбардировщиками были взорваны все мосты. Армия отступала через временные клади, сооруженные саперами. Клади держались на вбитых в дно шестах и переброшенных через них досках, с перилами с одной стороны. Мы подошли к Днепру. Была густая черная ночь, мы вступили на зыбкие клади, крепко держась за перила. В темной воде не было отражений, мы чудом перешли по этой переправе.

Нужный дом был пуст. Он одиноко возвышался среди развалин, в которые была превращена улица. Все жильцы эвакуировались из прифронтового Смоленска. В дом попала бомба, но пролетела через три этажа, не взорвалась, оставив сквозную дыру. Из дыры торчали деревянная арматура и куски рваных обоев. Мы заняли пустую трехкомнатную квартиру. В квартире был деревянный стол и стулья, три железные кровати, на которых лежали голые доски. В Смоленске в пустом доме я помню детскую кроватку, наполненную сеном и сверху прикрытую какой-то тряпкой. Там лежало маленькое крошечное существо – моя восьмимесячная сестренка. У нее была дизентерия, невыносимая жалость и сострадание заполняли мое сердце.

Мы все уже могли ходить и где-то добывать себе еду. Бежали навстречу маме, выедали все крошки из ее карманов. Там лежала малюсенькая пайка хлеба, которую мама берегла для маленькой сестрички. Мама брала ее на руки, прижимала к пустой груди, невозможная, несказанная любовь и сострадание возвращали сестричку к жизни. Она прижималась к материнской груди, но там не было ни капли молока. Но она и не просила его, она просто приникала к материнскому телу, дававшему ей жизнь.

Мама приносила с работы маленький кусочек хлеба, брала на руки из тряпок маленькую сестричку и кормила ее принесенной скибочкой хлеба. А остатки прятала на следующий раз. Мы шарили по маминым карманам, выедали там все крошки пополам с материей от швов. А однажды я нашла хлеб, спрятанный для маленькой сестрички, и съела его. Я стояла перед мамой и угрюмо молчала. Мама меня не ругала, я взглянула на колыбельку. Там я увидела абсолютно беспомощное существо, которое беззвучно открывало ротик и тянулось тонкими, как нити, руками. И меня охватило такое сострадание. Что захотелось согреть, уберечь это существо. Это чувство мне передалось от мамы. Сестренка выжила. Помню, как много позже я учила ее ходить, и это давало мне великую радость.

Июль 1941 года. Ясное голубое небо. Невероятно хочется есть. А из еды только целое поле цветущего клевера. Я сорвала цветок и высосала из него сладкий нектар. В голубом ясном небе неожиданно появился гудящий звук самолетов со свастикой. Где-то уже ухнули бомбы и взвился султан земли. И чей-то истошный крик: «Ложись!» Из чрева самолетов сыпались белые жуткие куски бомбы. Когда самолеты улетели, снова стало спокойно и тихо. Поле клевера было искорежено, исковеркано взрывами, а рядом со мной стояли чьи-то очень красивые сандалии. Откуда они взялись? Может быть, какая-то девочка так же, как и я, бежала от взрывов и сняла сандалии, чтобы не мешали. Небо снова было синее и безоблачное. Я примерила сандалии на босые ноги.

В Смоленске меня всегда мучило чувство голода. Я ходила по разрушенному дому и тащила в рот все, что можно было жевать. Я заразилась глистами. Они вылезали у меня изо рта и душили. Я засовывала руку в рот и вытаскивала их целыми клубками.

Через некоторое время мы перекочевали из голодного и разрушенного Смоленска в деревню Синьково. Приближалась осень. Наступали холода. Мы заняли чей-то брошенный дом, где в исправности была русская печка. Миша с Русей таскали хворост, и печка грела пространство. Начал падать снег. Утром Руся протопила печку, закрыла трубу, и они с Мишей отправились на поиски хвороста и дров. А мы, дети, все пять человек, залезли на теплую печку и уснули. Соседский парень Мишка решил нас проведать. Когда он зашел в дом, то понял, что дети угорели, и стал вытаскивать нас наружу и рядком укладывать на снег.

Я помню, как учила сестричку ходить. Я ставила ее маленькие слабые ножки на свои, крепко прижимала ее к себе, и мы вместе делали несколько шагов. Какая это была несказанная радость. Мы вместе шагали, и это неизмеримо увеличивало наши силы. Сестричка научилась ходить.

Цвел май. Утром была обильная роса на высокой траве, и этой росой, настоянной на травах, я лечила болезненные цыпки на ногах. И действительно, через некоторое время цыпки исчезли. Кожа стала здоровой и красивой, а майское солнце позолотило ее. К весне у меня зажили болезненные ячмени на глазах. Но появилось рожистое воспаление на ноге. Это было что-то красное, лоснящееся, раздутое, болезненное. Иногда из него вытекала какая-то жидкость. Мама отвела меня к «бабке». Она поводила рукой над «рожей», приговаривая молитвы, засыпала рану белым мелом и привязала красную тряпку. Раза три мы ходили к ней, и «рожа» исчезла. Это уже было весной 42-го года.

Фронт приближался к Москве. Наша армия была вынуждена оставить Смоленск

Фронт приближался к Москве. Наша армия оставила Смоленск. Дымился воздух, ухала земля. Деревню покидали местные жители. Оставалась только наша мама с детьми. Где-то была еще Руся с Брониславом и Мишей. Но живы ли они? Мама спряталась в окопах. Солдаты в касках с пыльными лицами, пригибаясь, бежали по окопам. Они отходили, оставляя деревню.

Вслед за нашими солдатами по деревне прошли немецкие мотоциклисты. Они не обратили на маму с детьми никакого внимания. Они искали советских солдат. Но те уже успели покинуть деревню. В деревенских домах теперь хозяйничали другие люди. Слышались новые слова: «матка, яйко, млеко».

От взрослых я часто слышала фамилию «Меньшагин», это был начальник, бургомистр Смоленска. Немцы панически боялись партизан. И на него была возложена задача борьбы с ними через местные карательные отряды.

Мама с Мишей добывали еду в деревнях, предлагая свои рабочие руки. Но однажды они вышли на немецкий карательный отряд. Немцы не доверяли местным жителям, и им показалась подозрительной женщина с подростком, заходящие в деревенские дома. Они преградили дорогу винтовками со штыками. «Партизанен!» – и приготовились их расстрелять. Объяснились мама с Мишей, что они не партизаны, что у нее маленькие дети. Что-то человеческое мелькнуло в глазах у фашистов. Они показали на дорогу и скомандовали идти. Мама с Мишей подумали, что им будут стрелять в спину, но немцы отпустили женщину с подростком.

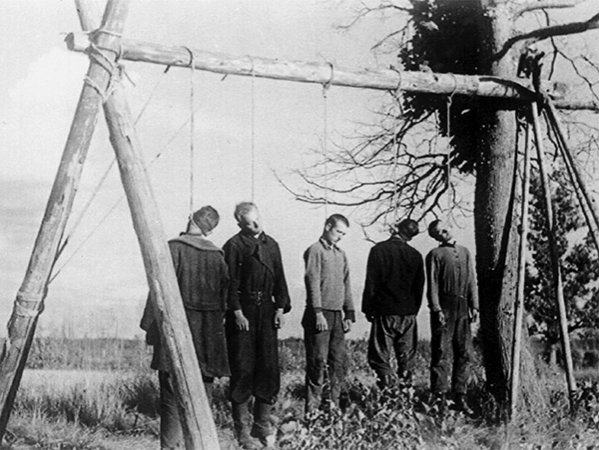

В одной из деревень я увидела виселицу, на которой висело пять человеческих тел. Черные тела раскачивались от ветра. И все вокруг было черным и мрачным. Невозможно было смотреть на это. Говорили, что были повешены партизаны. Откуда они? Из местных деревень? Их никто и никогда не видел. Может, это солдаты, осевшие в лесах и не сдавшиеся врагу?

В русских деревнях немцы чувствовали себя хозяевами. «Матка, яйко, млеко» – было обычным обращением к русским жителям. Немцы были снисходительны к детям, давали поиграть на губной гармошке и угощали кусочками какого-то лакомства. На победных застольях пели «Вольга, Вольга, мутер Вольга» и молодых женщин приглашали разделить с ними застолье и пирушки. Некоторые соглашались, были и те, кто добровольно сотрудничал с ними. Их осуждали. Презрительно говорили: «С немцем живет». И невыразимая горечь была в этих словах. Люди понимали, что это была трофейная добыча победителей. И мне иногда кажется, что дети, рожденные на Смоленщине в 1943–1944 годах, наполовину немцы. Их отцы или навсегда остались в русской земле, или побежденными и в качестве военнопленных вернулись домой в Германию. И никто и никогда не узнает о своих отцах.

Я помню темной зимней ночью осторожный стук в окно. Кого-то ранили в дневной перестрелке с немцами или карателями, и нужна была врачебная помощь. Маму закутывали в тулуп, сажали в сани и куда-то увозили. Привозили ее в тех же санях рано утром. Мы, дети, лежали на теплой печке и ели распаренную рожь или играли в «наших» и немцев. Немцев мы ссыпали в ладонь и съедали. Руся орудовала в русской печке ухватами и чугунками. Мама возвращалась к дневным заботам, ее уже ждали больные из соседней деревни. А у нас вскоре появилась ручная мельница, в которой между двух обтесанных камней измельчались ржаные зерна. Мука высыпалась тонкой струйкой из желобка и возвращалась к нам на печку в виде прекрасных ржаных лепешек. Крутить мельницу было тяжело, и мы крутили ее по очереди – Руся, Миша и я.

Это то, что осталось в моей памяти, и маленькими отрывками появлялось в моих записках разных лет. Я их расположила в хронологической последовательности и решила объединить свои воспоминания.

В одной из деревень я увидела виселицу, на которой висело пять человеческих тел

2. Освобождение

На мою ногу упал сучок. Я протянула руку, чтобы смахнуть его, но сучок прыгнул и исчез. Я сидела на берегу маленькой речушки, мокрая, дрожащая, а Галя выжимала мое платье.

Мы с ней гнали гусей вдоль реки, когда ее неожиданно окликнул брат Лешка. Галя замешкалась, а я погнала гусей на середину реки, глубиной до колена. Гусак повернулся назад, увидел, что хозяйки нет, налетел на меня, захлопал крыльями, обрызгал, повалил в воду и стал клевать толстым красным клювом. Гуси загоготали, не зная, что предпринять. А гусак клевал меня, больно бил крыльями, не давая подняться из воды. Лешка в два прыжка оказался рядом, отогнал злобного гусака и вытащил меня, мокрую и перепуганную, из воды. Лешка, парень лет пятнадцати, коренастый, крепкий, сильный. Его широкое лицо, широкий нос были усыпаны рыжими веснушками, мне он не нравился.

Мы с Галей долго сушились на солнышке. Где-то бухали зенитки. Фронт приближался к нам. «Наши идут», – радовалась я, но Галя не разделяла моей радости. «Отберут у нас гусей, коров, овец, свиней, а нас сошлют в Сибирь», – грустно повторяла она чьи-то слова. «Красная Армия заступится за нас!» – горячо пообещала я ей. Она грустно улыбнулась и отрицательно покачала головой.

Поползли слухи, что Красная Армия не сегодня-завтра войдет в нашу деревню. Немцы в панике отходили. А жители запрягали лошадей, укладывали в телеги домашний скарб и детей и уходили в укрытие в ближайший овраг, словно по чьему-то приказу.

В овраг все прибывали и прибывали беженцы. Все упорно верили и говорили, что местное отделение военно-полевой контрразведки указало населению место для укрытия. Люди уступали друг другу место, и скоро весь овраг был заполнен телегами, лошадьми, людьми. Всю ночь рвались снаряды. Небо полыхало от прожекторов. К утру зенитки стихли. И на краю оврага появилась фигура человека.

Он сверху посмотрел на застывших в ожидании людей, телеги с пустыми оглоблями, привязанных лошадей. «Живы?» Звезда на пилотке, русская речь. «Наши!» – ликованию не было предела. Все тянулись к нему, обнимались, а он спешил, войска продвигались дальше, фронт отходил на Запад, на Смоленск и Оршу.

Шел 1944 год. Люди возвращались в пустые дома. Отступая, немцы разрушили и сожгли деревни. Горели избы. Из пепелищ торчали трубы русских печек, лежали убитые лошади и полузажаренные огнем зениток свиные туши. Дымилось обмолоченное зерно. Я видела вокруг себя дым пожарищ и глубокие воронки от снарядов.

Ушел добровольцем на фронт Миша, мамин брат. Ему к тому времени исполнилось 18 лет. Маму мобилизовали как военного врача. В военном госпитале некому было принимать и оперировать раненых. Остались в тылу только Руся, сестра моей мамы, и наша «талака» – пять детей, старшей из которых была я.

Мы откочевали на Монастырщину. Там уже была советская власть и детский дом, куда собирали осиротевших детей. Было голодно. Руся устроилась на работу в детский дом, и нас определили туда же. Детдомовские мальчишки лет по 10–12 били нас, звали «Руфиничи», потому что мы держались кучкой около Руси.

Приход мамы в это голодное и холодное царство нищеты было чудом. Мама была в военной форме, а за плечами у нее был солдатский вещмешок, из которого она доставала и раздавала детям солдатские пайки хлеба. Это было безумное лакомство. Но заканчивалось у мамы время увольнения, и мы снова оставались под безличной опекой детдомовских порядков.

Монастырщинский детский дом расформировывали, переводили в Кондрово. Детей отбирали по возрастным группам. Нам готовилась участь быть разбросанными по разным детским домам.

Мама писала рапорты о демобилизации. Ее не отпускали, даже обвиняли в дезертирстве. Понадобилась мощная защита высоких военных, чтобы сломать шаблонное мышление медицинских чиновников. Мамин рапорт был подписан. Мама приехала в Монастырщинский детский дом, и вся наша «талака» откочевала в деревню Бубново, где числился врачебный участок.

На врачебном участке не было ничего, кроме пустого дома. Был еще добротный деревянный дом для врача. В этом доме была русская печка с лежанкой и полатями, летняя комната, а возле дома уложены в поленницу попиленные и поколотые дрова.

Весть о том, что приехал доктор, распространился мгновенно. Мама вела прием почти круглосуточно. Ночью приезжали за врачом на санях: принять роды, помочь при несчастном случае, отравлении. А утром она снова вела прием в стационаре и амбулатории.

Мама хлопотала об увеличении штата. И наконец ей прислали врача-ординатора Зиява Абуковича Саидова. Местные жители начали называть его просто Абукович.

Материальную часть больницы должен был обеспечивать председатель колхоза. Теперь штат больницы состоял из 3 человек – мама (главврач), Зияв Абукович Саидов и санитарка Клава, по совместительству повариха.

Зияв Абукович был человеком непритязательным, жилье ему выделили в пристройке к сельсовету и выписали продуктовый паек. Мама уговорила повариху Клаву готовить еду не только для больных, но и для врача Саидова.

В первый же день доктор Саидов зашел в больничную палату, принес туда свой паек и, обратясь в пространство, скомандовал: «Сварить. И поджарить картошки!» – повернулся и ушел делать утренний обход лежачих больных. Вечером, когда голодный и уставший Абукович пришел на кухню поесть, то увидел, что его паек стоит на том же месте, где он его поставил. Повариха Клава занималась своими делами – мыла посуду и разносила еду лежачим больным и не обращала на него никакого внимания. В нем вскипела ярость, он подбежал к ней и больно отхлестал ее по щекам. Клава заревела и запричитала. На скандал прибежала мама. «Что я ему прислуга? – рыдала Клава. – Ишь, пришел, свари ему и поджарь картошки!» Она наотрез отказалась готовить еду доктору Саидову.

Тогда мама попросила Русю готовить еду не только для своей семьи, но и для доктора Саидова. Руся с радостью согласилась. Саидов был молодым парнем, по национальности осетин. Вдобавок принес свой собственный продуктовый паек. Теперь доктор Саидов целыми днями вел прием больных из окрестных деревень, а еду ему готовила Руся. У тети Руфины, Руси, были свои правила поведения с мужчинами. Прежде всего не наваливаться на еду, когда тебя приглашает вместе поужинать неженатый мужчина. А он почти каждый вечер приглашал ее разделить с ним скромный ужин. Абукович сразу растаял перед молодостью и приветливостью Руси. Руся с удовольствием приняла его ухаживания, но свою «талаку» не оставила. Мы по-прежнему получали лепешки с молоком и ведро вареной картошки.

По вечерам, когда «талака» отправлялась спать, Абукович с Русей мирно ворковали на кухне. Абукович с удовольствием ужинал, а Руся манерно отказывалась. Но, как только он уходил в свою пристройку, Руся наливала себе литровую банку молока, отрезала увесистую краюху хлеба и с наслаждением ужинала. Но однажды Абукович что-то забыл и вернулся. Он увидел, как мечтательно и с упоением Руся откусывает ломоть хлеба и запивает его молоком, и безумно расхохотался. А Руся тоже стала смеяться вместе с ним.

Намечалась свадьба. Но шла война, и Абуковича призвали в армию. Через некоторое время пришло известие, что он погиб во время бомбежки, когда по долгу службы находился в прифронтовом госпитале.

Вместо Абуковича маме прислали двух медсестер из Череповца, выпускниц медицинского училища. Одна была высокая белокурая Валя, другая, тоже Валя, маленькая, незаметная, молчаливая, готовая в любую минуту прийти на помощь. Она сразу же стала неоценимым помощником мамы и органически влилась в «талаку», которая окружала маму.

«Талака» тоже встретила ее на ура и, используя полати в качестве сцены, спела ей песню: «Маленькая Валенька чуть побольше валенка. Но зато удаленькая, маленькая Валенька. Примеряли ей шинели, ноги видны еле-еле. В сапоги, само собой, влезла чуть не с головой. Но зато удаленькая маленькая Валенька!» И фамилия ее была по росту – Малышева. Она отработала в больнице положенные два или три года и уехала в свой Череповец.

Вторая Валя не захотела работать в нашей сельской больнице, вышла замуж за какого-то облздравовского чиновника, которому она приглянулась, и уехала из деревни, которой она очень тяготилась. Мама не возражала.

Я редко видела маму дома. Она то уезжала в райздрав и хлопотала о лекарствах, увеличении штата, зарплатах, договаривалась с местной властью об обеспечении больницы водой, теплом, дровами, койками, вела ежедневный обход лежачих больных, лечебную работу.

Редкая ночь обходилась без стука в окно. Кому-то стало плохо, вызывали врача. И мама ехала в ночь, в пургу, в дождь и стужу. Мама садилась в телегу или сани, ее заворачивали в тулуп и везли к больному. Утром ее привозили домой в той же телеге. Кому-то она спасла жизнь, у кого-то приняла роды. За ней несли полмешка картошки и кусочек только что взбитого деревенского сливочного масла.

Еда поступала к Русе. Она мыла картошку, засыпала ее в чугунок, орудуя ухватом, ставила ее в печь. Когда блюдо было готово, Руся ставила на стол огромный чугунок дымящейся картошки. Вся «талака» уже сидела за столом. Каждый стремился первым залезть в чугунок, вытащить себе вареной картошки больше всех, скорее всех и лучше всех. У каждого из нас образовывалась целая горка вареной картошки. Только брат Толя удивленно следил за этим разбойничьим мгновенным нападением и не успевал схватить себе ни одной картофелины. Несколько мгновений он не понимал, что ему делать, но на дне еще оставалась развалившаяся масса. Тогда он придвигал к себе чугунок и объявлял: «Всю загребаю!». «Фу, там мухи и козявки», – охлаждал его радость чей-то завистливый голос. И каждый двумя руками охранял свою горку.

Мама сидела и молча смотрела, как мы ели, жадно глотали, не пережевывая, куски еды, и казалось, что вид довольных наевшихся детей насыщал и ее. Наевшись, мы могли поделиться едой с мамой. Она великодушно принимала наш дар. Я никогда не видела, как мама ела. Но сейчас я во все глаза смотрела на нее. Мама спокойно брала две-три картофелины, аккуратно срезала с них верхушку, делала небольшое углубление и осторожно клала туда маленький кусочек сливочного масла. Теплая душистая и сытная жидкость растопленного масла заполняла углубление. Мама аккуратно подносила ее ко рту и медленно ела.

Дом, в котором мы жили, был отличный деревянный дом – пятистенка. Одна половина – жилая, где была русская печка, лавки и полати. Другая половина – летняя. Зимой там было холодно и неуютно. На окнах мороз разрисовывал красивые узоры, и их покрывала толстым слоем изморозь. Я любила соскребать ее и вытаивать на окнах кружочки.

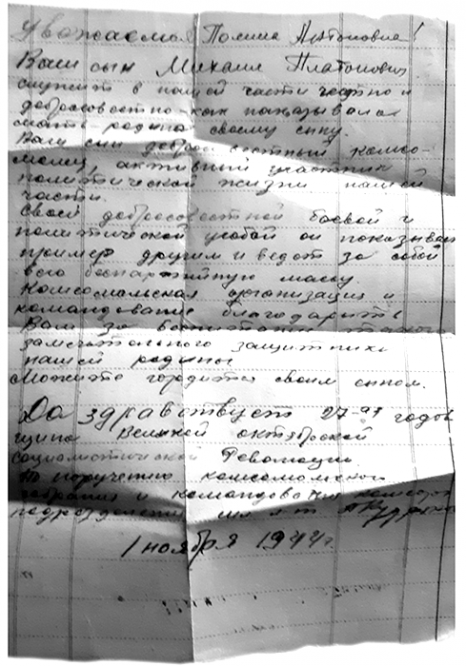

Письмо из комсомольской организации

В конце зимы 45-го года пришла похоронка на Мишу из Краснинского военкомата и письмо секретаря комсомольской организации. Он писал, что Михаил храбро сражался за Родину, был примером для своих товарищей, ранен под Берлином и умер от ран в госпитале. Похоронен в местечке Бухенвальд. Ему было 18 лет.

Мама уехала в район. В военкомате тоже не знали ничего, кроме того, что написано в похоронке.

В райздраве не было лекарств для сельской больницы. Пришлось маме ехать в Смоленск в облздрав и «выбивать» лекарства для больницы. Пока мамы не было, Руся взяла дело в свои руки. Она вела амбулаторный прием и давала больным лекарство, всем одно и то же – отвар пижмы, который сама же и делала. Руся вела прием, как заправский лекарь. «На что жалуетесь? Следующий!» Она внимательно и терпеливо выслушивала жалобы и ставила диагноз: «У тебя глисты!» Руся наливала отвар пижмы в пузырек: «Пятнадцать капель перед едой!» Самое интересное, что всем помогало. Благодарные пациенты приносили кто пару яиц, кто краюху хлеба, кто ведро картошки. «Талака» всегда хотела есть и с удовольствием съедала заработанное изобилие. А если еды не хватало – выходили на луговое раздолье, где сквозь бурую прошлогоднюю траву пробивались листья щавеля. А однажды принесли живого петуха. Он быстро освоился и стал по утрам радостным криком и кукареканьем провозглашать начало дня. У него не было спутниц – кур. И Руся решила, что самое разумное – побаловать «талаку» курятиной. «Талака» была за курятину. Но петуха надо было зарезать, и это очень осложняло задуманную операцию. Во-первых, все хотели видеть петуха живым и были против того, чтобы лишать его жизни. Даже практичная Руся была в недоумении.

Вечером деревенский парень пришел за лекарством и очень быстро решил все наши проблемы. «Давайте нож!» Руся дала ему нож. «Лучше топор», – передумал он. Руся подала ему топор. Но какой же был ужас у «талаки», когда обезглавленный петух соскочил с загнетки и побежал к двери, роняя капли крови. Но очень скоро ужас забылся. А курятина всем понравилась. Но осталось в памяти это безголовое бегство петуха и размышление: разве это возможно? История с петухом натолкнула Русю на мысль завести кур.

В глубине души я сильно тосковала без мамы и очень ждала ее. И однажды она пришла. От нашего дома куда-то вдаль уходила дорога, по обеим сторонам дороги колосилась рожь. На повороте показался женский силуэт. Это шла моя мама. Она то появлялась, то исчезала в колосьях зреющей ржи. В ней была какая-то завораживающая грация, дававшая всему ее облику легкость и текучесть. Я смотрела на нее издали, не в силах оторвать взгляд. Потом сорвалась с места, побежала ей навстречу, расставив руки, не помня себя от счастья. Любимая, прекрасная, долгожданная мама была рядом. Худощавая, среднего роста, она прочно стояла на земле. «Талака» облепила ее, она с трудом выбралась из наших объятий и весело сказала: «Я получила назначение главным врачом в город Сафоново, туда мы и поедем». Для меня город Сафоново показался мечтою, радостью, началом новой жизни.

Шел 1945 год. Кончилась война, а вместе с нею наша кочевая жизнь. Сначала на оккупированной Смоленщине огненные окопы на линии фронта, жуткий рев и бомбы самолетов со свастикой, сгоревшие деревни и виселицы с повешенными людьми, откосы железнодорожных путей с разбитыми составами эвакуированных семей военнослужащих под Минском. А потом на освобожденной земле необозримые зеленые луга, прохладная речка с чистой водой, журчащее весеннее половодье.

Мне казалось, что все это исчезло из моей памяти навсегда. Настоящее было необычно и обещало другую, радостную и заманчивую жизнь.

Сафоново было разрушено. Мы поселились в крохотной съемной комнатушке уцелевшего домика Голубевой. Спали все вповалку на полу. Но я не помню, чтобы я по этому поводу испытывала какое-нибудь неудобство или печаль.

Мама была главным врачом района, всегда была окружена больничным персоналом, обожавшим ее. Она возглавляла судебно-медицинскую комиссию. Эта комиссия занималась идентификацией людей, утративших документы и не имеющих родственников. Особенно много было беспризорных детей.

Маму прикрепили к закрытой столовой для партийного и профсоюзного актива. Мама не обедала там, а приносила свои обеды в судках домой. «Талака» с удовольствием поедала невообразимо вкусную еду – жиденький супчик и котлетку с картофельным пюре. Мама всегда смотрела, как мы ели, и, опять казалось, насыщалась нашим насыщением.

Иногда мама брала меня с собой в райкомовскую столовую, и там для меня всегда находилась тарелка супа, в которой плавали лук, морковь и вермишель.

Я держалась за мамину юбку – боялась, как бы меня не оттеснили от мамы в больнице, в разных комиссиях, в столовой. Ее хватали и целовали ей руки в знак благодарности.

Часто ночью мне снилось, как отец разыскивает нас – жену и детей. Это не были образы, я просто во сне думала об этом. До окончания войны оставалось меньше года, когда маме пришло письмо от генерала Белова. Он писал, что в 1941 году был вместе с отцом где-то под Вязьмой. А потом пришло письмо и от солдата, где он писал, что в 1941 году они вместе с отцом партизанили на Смоленщине. Отец чинил валенки в избе, когда в деревню нагрянул карательный отряд, и дальнейшая судьба отца ему неизвестна. Отец знал, что под Смоленском у мамы были родственники, и был уверен, что она с детьми находится у них. Он просил солдата, если он доберется до своих, разыскать его семью. Я и сейчас чувствую его беспокойство за нас. Моему отцу было 33 года. И он был совсем рядом от нас. Мы выжили, а он уже никогда не узнал об этом.

Старший брат мамы – Бакутин Евгений Антонович – до войны был директором школы в Салтыковке. Он ушел добровольно на фронт и погиб под Ленинградом.

Кончилась война. Сначала в памяти остались окопы, жуткий рев самолетов со свастикой,

сгоревшие деревни и виселицы...

А потом на освобожденной земле необозримые зеленые луга

Дядя Шура – Шурик тоже ушел добровольцем в 1941 году. Его отправили учиться в летную школу в Чкалове (Оренбург), и по ее окончании он выполнял секретную работу (сейчас это уже рассекречено) по перегонке самолетов из Америки для нашей армии.

Шел 1946 год. Первый год без войны. Люди искали своих близких, возвращались домой. Но дома были разрушены, а многие близкие пропали без вести. Дяде Шуре, младшему брату мамы – Шурику, повезло. Своих сестер Полину и Руфину он нашел недалеко от родного Ярцева. Там было все пусто и разбито, от родного дома остались только воспоминания, а родные сестры были совсем недалеко, в городе Сафоново. У нас уже было вполне приличное жилье – огромная комната, еще недоделанного двухквартирного деревянного дома, который строился для административной и партийной элиты. Одна квартира в этом доме предназначалась для председателя районного комитета – «предрика», другая для главного врача района – мамы. Половину «предрика» уже отделывали под хорошее жилье, а вторую половину придерживали, ходили слухи, что «предрик» придерживал ее для каких-то родственников. Мама не стала дожидаться, пока квартиру отделают и отдадут родственникам, и вселилась вместе со всей «талакой». А было нас всего семеро – Руся с сыном, и нас пятеро – мама и четверо детей. Это вызвало огромное неудовольствие «предрика», он пожаловался секретарю райкома, который встал на его сторону. Назревал скандал, который, впрочем, быстро замяли, и мы остались в огромной недостроенной квартире. Я помню, как мне нравилось мыть полы, отдирать грязь от деревянных досок.

Шел первый год без войны. Люди искали своих родных и близких, возвращались домой.

Но дома были сожжены или разрушены, а многие родственники пропали без вести

В тот момент, когда назревал скандал, появился Шурик. Он зашел к «предрику», поговорил с ним как бывший фронтовик и летчик-испытатель и насмерть перепугал того. «Предрик» оставил все свои претензии на половину главного врача, но затаил злобу. Он спровоцировал драку между местными парнями, и Шурик, чтобы избежать судебных дел, раньше времени уехал к еще одной оставшейся живой сестре Анне. Она была где-то далеко в Сибири, на поселении, куда уехала вместе с мужем – «врагом народа» – и детьми. Но в те времена они еще не были реабилитированы и вели очень тяжелую жизнь. Реабилитировали их в начале 50-х годов, после смерти Сталина. Мужа пригласили на высокую должность в Башкирии, но он был очень болен и вскоре умер. Ему и его семье дали хорошую квартиру из трех или четырех комнат, но после смерти мужа тетя отдала часть квартиры каким-то беженцам из Калмыкии или Средней Азии.

Но все это было потом. А сейчас, вечерами, когда мама приходила с работы, мы все собирались в комнате, дядя Шура брал гитару в руки и пел фронтовые песни о том, как живая мать встречала долгожданного сына, или «я вернусь к тебе, родная, в тихий вечер раннею весной». У него вился русый чубчик и сверкали карие, как у мамы, глаза. Быстро созрел план отыскать могилу матери, где она умерла беженкой еще в 41-м году. На поиски могилы мамы и бабушки Анны Александровны мы отправились втроем – Руся с Шуриком и они взяли меня с собой. Бабушку похоронили на местном кладбище в деревне Починки у большой березы, на которой Шурик с Мишей вырубили топором две буквы – А.Б., что значило Анна Бакутина. Мы нашли эту березу и инициалы – А.Б. Буквы уже заросли за эти четыре года. Миши уже не было, но Руся безошибочно узнала место и едва заметный бугорок – могилу матери.

Обратно возвращались на поезде. Мест не было. Стоянка – одна минута. Шура размышлял недолго, он втолкнул нас с Русей в вагон-ресторан, а сам вскочил на подножку набирающего скорость поезда. Мы вошли в вагон-ресторан, сюда не заходили контролеры. Дядя Шура что-то заказал, и мы благополучно добрались до Сафоново. Там был дом, там была мама.

Дядя Шура разыскал где-то в ссылке сестру Анну и вскоре уехал к ней. Больше я его никогда не видела. Тетя Аня разыскивала его. На ее запросы пришло два ответа: его осудили за дебоширство, а во время вьетнамской войны он летал там на наших самолетах и учил вьетнамцев управлять ими.

Последствия войны ощущались в полностью разрушенном городе. Орудовали банды уголовников, беспризорных детей, сбивающихся в шайки, а также было много людей, утерявших свои документы, бездомных, живущих непонятно где и непонятно как.

В организациях, призванных навести порядок среди населения, была специальная комиссия – судебно-медицинская экспертиза. Председателем комиссии была главный врач района – моя мама. Комиссия идентифицировала всех обратившихся к ней, как граждан страны, устанавливала их место рождения и выдавала документы. И люди становились не населением с оккупированных территорий, а вновь гражданами СССР, гражданами своей страны. Люди плакали, благодарили, целовали маме руки, когда получали подписанные мамой документы.

Среди детей-беспризорников особой жестокостью отличалась одна шайка, где был свирепый предводитель по прозвищу Васька-кот. Он был одет в какое-то вонючее отрепье, под носом были вечные сопли и «заеды» в уголках гниющего рта. Он с беспощадной жестокостью бил детей, аккуратно и чисто одетых. От него я всегда спасалась бегством. И однажды домой к себе его привела мама. Он был больной и голодный, от него пахло мочой, он шмыгал носом, подтягивая гнойную соплю. Он жался к маме, озирался по сторонам, ожидая побоев. Но «талака» отнеслась к нему сочувственно. Его вымыли, одели в чистое, накормили. И он стал защищать меня от своих прежних дружков. Мама оформила ему нужные документы. Из беспризорника он стал Котовым Василием Ивановичем. Его отправили на лечение, потом в пионерский лагерь и лесную школу.

Уже давно закончилась война. Но в памяти всплывают все новые и новые картины войны. Что же это было? А какое чудо произошло, что мы выжили в этой мясорубке. Долгие годы эти картины вызывали слезы и отчаяние, а сейчас выплескиваются наружу, чтобы понять, что это было, как и почему случаются войны.

Лиана Ивановна Лобанова